八百里太行,巍巍而立,向以雄浑刚毅、铜墙铁壁为人所称道,俨然华夏风骨。而本文以“如水”为喻,似乎与之相悖。然细读何海阔笔下的太行山水,便会引发一种别样的哲学体悟。水,在中国哲学中历来占有特殊地位。昔苏轼被誉“如水的男人”,以其人格静如闲潭落花,深沉如镜,万物皆映;动则激流奔涌,大浪淘沙,浩荡向前。其智慧在于随物赋形,随心呈性,于温润中见刚强,在流动中守澄明。这般水性精神,既是人生的至高境界,亦为中国画艺术所追求的内在理想。那么,何海阔的山水画艺术是如何化水无痕表现太行山川的?

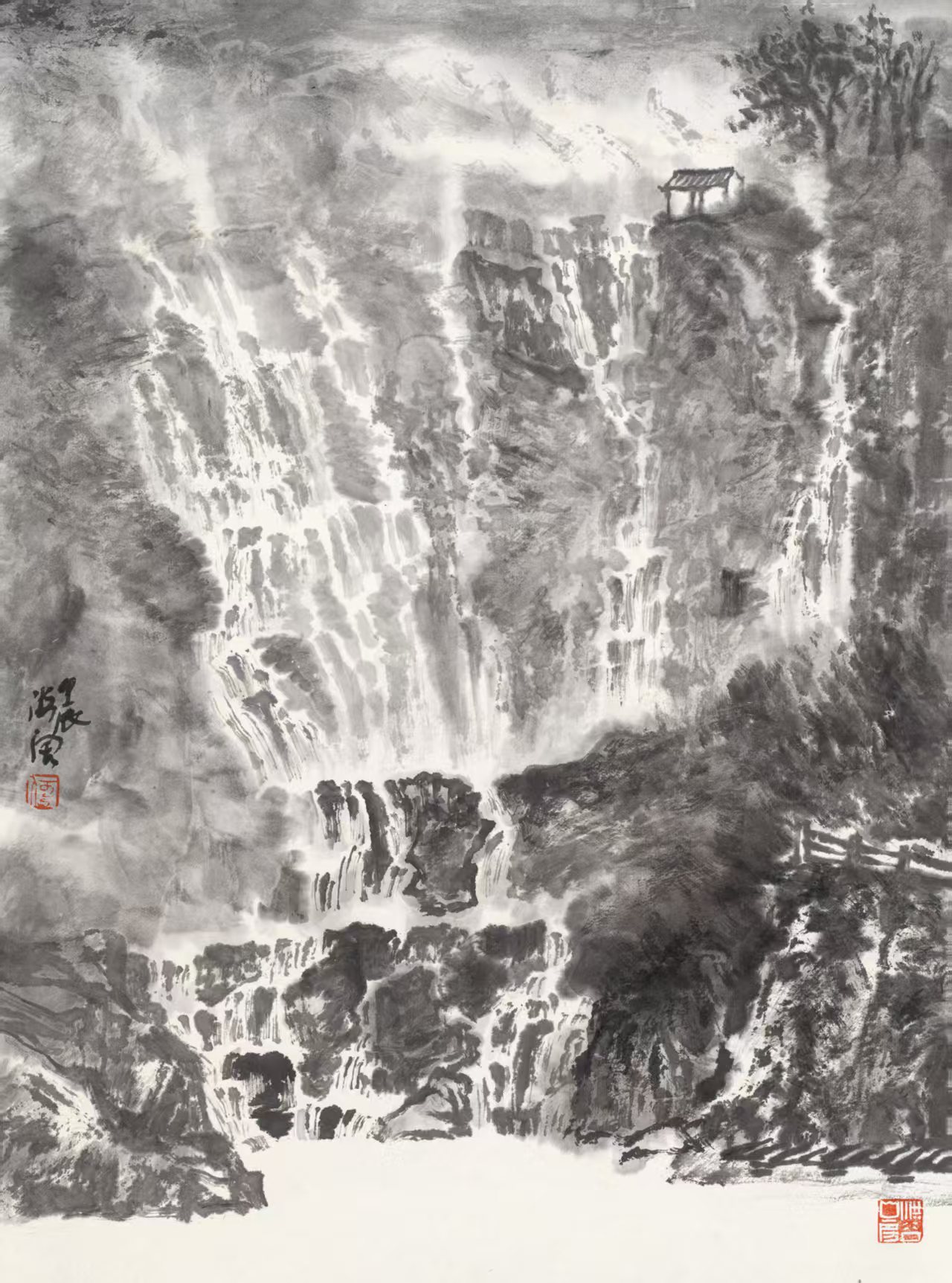

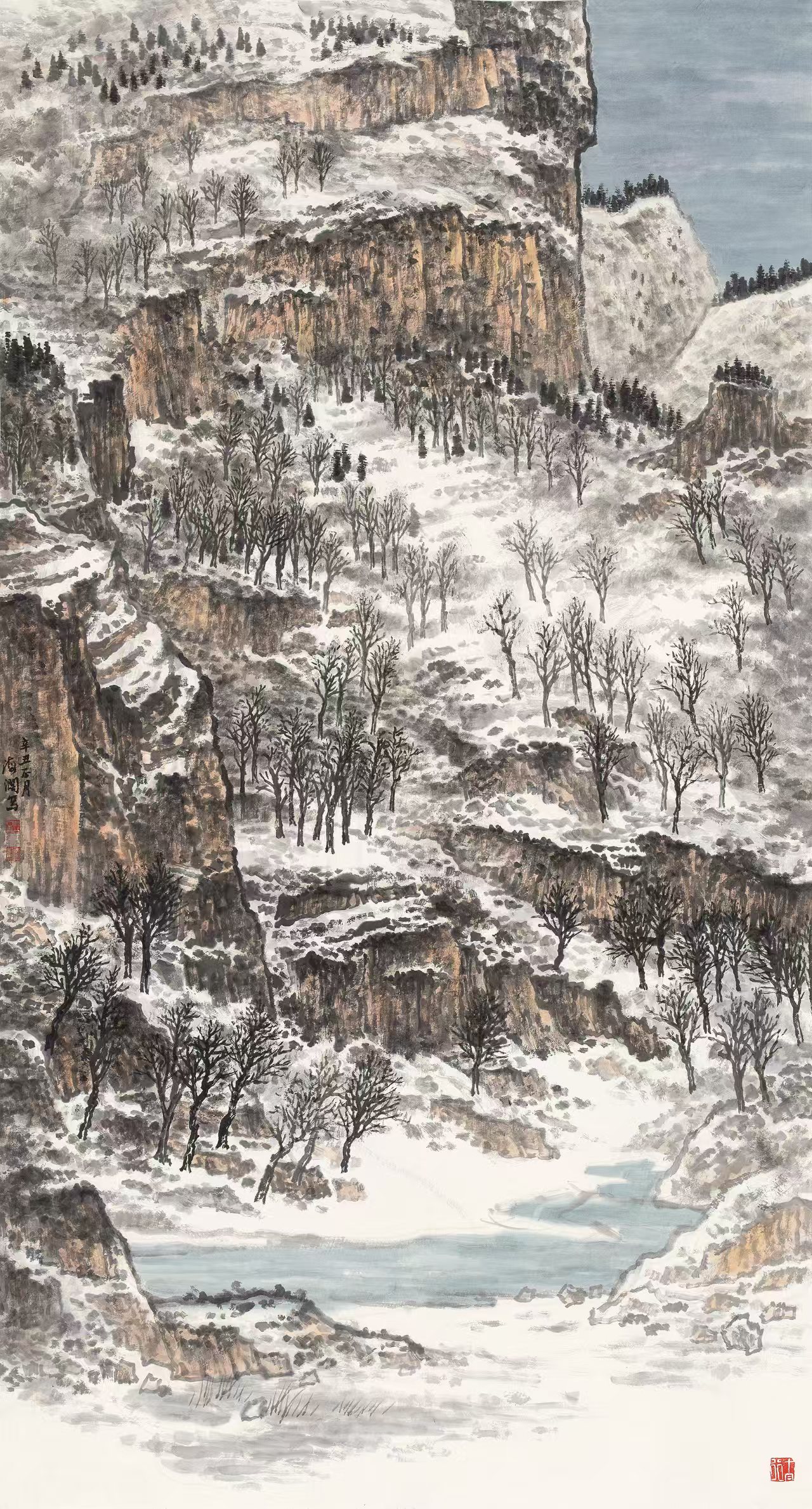

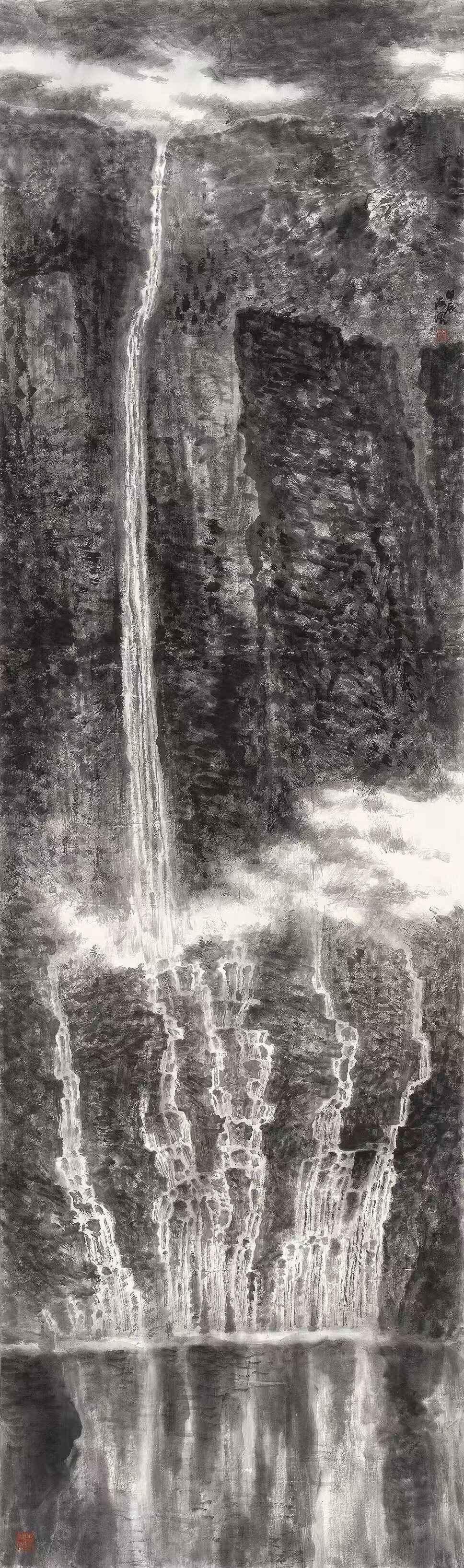

太行山,外观似与水的柔美截然不同。作为北方山脉的典范,其以石壁嶙峋、悬崖陡峭而彰显刚毅之气,似乎与水之润泽之轻柔形成鲜明对比。然而在精神层面,太行实与水脉相通——它如凝固的波涛,将大地往昔的激荡定格为永恒之雄奇。山势起伏犹似水波韵律,岩层纹理则如时光流淌的印记。太行,可谓是地质意义上的“水之化石”,在静默中承载亿万年自然造化,延续着水的精神脉动。何海阔的山水艺术,正是敏锐捕捉到太行这一独特气质,整体风格既得北派山水雄强之势,又隐蕴水韵的灵动与婉转。在技法层面,他融汇宋人笔意,娴熟运用“雨点皴”“落茄皴”等法,兼糅以元代以降的水墨趣味,以水破墨,湿笔块面造型,枯笔层层皴染,泼破水法兼施,于温润含蓄的墨色中构建出山体的体积与沧桑。故而其笔下山峦,多以饱含水分的墨色成形或者灰色墨线勾勒,方笔之中刚柔相济。构图则近观恢弘磅礴,远望灵秀化境,于雄厚中见精微,在刚健中藏柔和。这不仅是对太行山形的摹写,更是对其内在精神的深刻领悟——那是一种历经岁月沉淀后的沉静与包容。

在太行意象的营造中,何海阔对水分的把控尤为精到。唐代张彦远于《历代名画记》早已点明“墨分五色”之妙,关键皆在以水为媒。水与墨融,生发浓淡干湿、虚实变幻的无尽韵致,也正是中国画有别于其他绘画体系的本色所在。宋之米氏父子创“米点皴”,以水导墨,以墨显水,得烟云朦胧、变幻无穷之妙;元人倪瓒“惜墨如金”,实则更是“惜水如金”,凭借对水分的精准把握,成就笔简意远之境界。何海阔深谙此理,善于“以水戏墨”,通过调控水墨相融的程度,使画面于苍劲中透温润,在雄厚间显空灵。其所绘太行山石,虽如斧劈刀削般刚硬,却因水气氤氲而洋溢生命气息,可谓是对传统美学中“润含春泽,干裂秋风”的独特诠释。更进一步看,何海阔对水与墨关系的理解,已然超越了单纯技法层面,进入一种物我交融的生命体验。水不仅是他调和墨色的媒介,更是其内心情感与自然山川对话的桥梁。在他的笔下,水是呼吸,是节奏,是贯穿形与神的那一缕魂魄。

中国画素来讲究墨分五彩,本质意义上是指墨因为水的存在而产生的阶梯变化。那么,何海阔对于水墨的把控,自然也是他对水的理解所致……这就使得其画笔下的太行山一反常态的充满润泽,充满柔情……柔情的背后确实是为母则刚的精神。这种“刚”并非外露的强势,而是如水般善利万物而不争,却能以柔克刚、以静制动的内在力量。他的太行,因而具有了一种深沉的亲和力与精神厚度,仿佛能吸纳时光、沉淀历史,在水的流动与山的静止之间,展开一幅永恒与刹那共存的画卷。

何海阔的绘画实践表明,水墨精神及传统国画语言在现代依然生机盎然。他借“心游”太行,将个体情思、山川精神与水墨人文融为一体,于笔墨氤氲间践行“天人合一”的哲学理想。其作品不囿于地域景致的再现,更是一种文化符号的构建,承载了对民族精神的追溯与对自然永恒的礼赞。在这位艺术家的笔下,太行山不再是冰冷的地质存在,而是如水流一般,既永恒变动,又持守本真,于水墨酣畅间向我们揭示自然与文明之间的深刻共鸣。

撰文:李琰