1937年冬。城门外,日军用炮弹轰炸早已千疮百孔的南京城;城门内,人们在混乱中历经生离死别。这是《南京照相馆》的开场。88年后的今天,影院里的众人屏息凝神,不时能听见抽泣。银幕上,苏柳昌(刘昊然 饰)逆着人群摇摇晃晃闯入观众视野,这是一部关于普通人卷入时代的电影。

什么夺走了中国人的性命?

初到南京的伊藤(原岛大地 饰)被要求记录下子弹穿过中国人胸膛的瞬间,子弹上膛、胶片上卷;扣下扳机、按下快门,摄影和枪击因蒙太奇而模糊了边界,我们在恍惚间不禁询问:“什么夺走了中国人的性命?”面对血泪,面对生命如草芥般消逝,伊藤一次次举起相机,脸上浮现诡异的微笑。

苏珊·桑塔格在《论摄影》中说道:“一如相机是枪支的升华,拍摄某人也是一种升华式的谋杀。”导演申奥在某种程度上印证了苏珊·桑塔格的理论,相机记录下的绝非证据,也无关记录历史的责任。照片成为日本人的战利品,对暴力场面的拍摄是一种影像形式的炫耀权力,令人畏惧的还有他们心底从未被唤起的悲悯。暴力在他们眼中并不可耻,而更像一种勋章。他们在南京城的废墟上自导自演了一场“加冕”。

伊藤因拍到“满意”的画面而沾沾自喜,但很快这些照片被上级禁止登报,照片内容暴露了日军的行径,恐引起国际社会的舆论谴责。权力的双手再次控制着快门,在日军的安排下,中国人被迫在镜头前挤出笑脸,照片成为粉饰太平的工具,摄影构建着“日中友好”的假象。日本不只是侵略着中国的领土,更蚕食着对当下和未来的叙述权。照片在无形间成为篡改历史的帮凶,摄影则构筑着公共知识体系,控制知识便是掌握权力,什么被看见?什么被掩盖?一切只有权力说了算。

电影的结局让人不免想起《波斯语课》,Gilles死里逃生后缓缓说出自己记住的每一个名字,而每一个名字都是对纳粹罪行的佐证。林毓秀(高叶 饰)在房间中举起照片,房间外挤满了中国人,人们期盼着真相公之于众。此刻的照片在被曝光之际,反而反噬了拍摄者——日本人。“照片”作为电影中的重要道具,在此时完成了极具戏剧张力的反讽,形成了更为深层的情感震荡。

当伊藤近乎崩溃地看向底片时,影片闪回,过往宁静幸福的生活和战争笼罩下的悲剧形成对比:镜头中每一个个体都是鲜活的,银幕上的所有都在历史长河中留有一瞬。当日本战犯被枪决,人群中的毓秀举起相机记录下此刻,我们心中那个“什么夺走了中国人的性命”的疑问在此时衍生为:“什么能保卫中国人的性命?”枪支弹药可以杀人,而掩盖真相、捂住中国人的嘴同样会让更多生命消逝。按下快门的毓秀象征着夺回权力的中国人,军事法庭里的照片成为给日军定罪的铁证。

战时孤岛的反抗悲歌

苏柳昌的闯入,打破了藏在照相馆地下室的金承宗(王骁 饰)一家四口的生活常态,而翻译王广海(王传君 饰)又将自己的情人毓秀带到照相馆内避难,她的皮箱里则藏着伤兵宋存义(周游 饰)。七人所在的照相馆仿佛成了一座孤岛,隔绝着战火,暂时抵御了日军的屠刀。

照相馆本应是记录幸福的场所,人们在这里定格下最想留住的瞬间。战争中的照相馆却沦为操控影像、扭曲真相的帮凶。照相馆见证的,不再是欢声笑语,而是侵略者篡改历史的企图。影片选择在异化的空间展开故事,让观众对权力、对战争有了更为深刻的感受。

然而帮助日军洗印照片又是另一场道德上的两难,一面关系性命安危,一面好似置民族大义于不顾,好在照相馆内的众人很快转“被动”为“主动”,从“边缘者”变为“反抗者”。底片是一种尚未显影的影像状态,而照相馆内的众人也在隐秘之中反抗,无论侵略者如何包装影像,真相最终都会浮现,他们悄悄藏匿记录日军罪行的照片,期待活着出去的那日让真相得以昭告天下,然而照相馆风雨飘摇,屋外的秦淮河水早已鲜红……

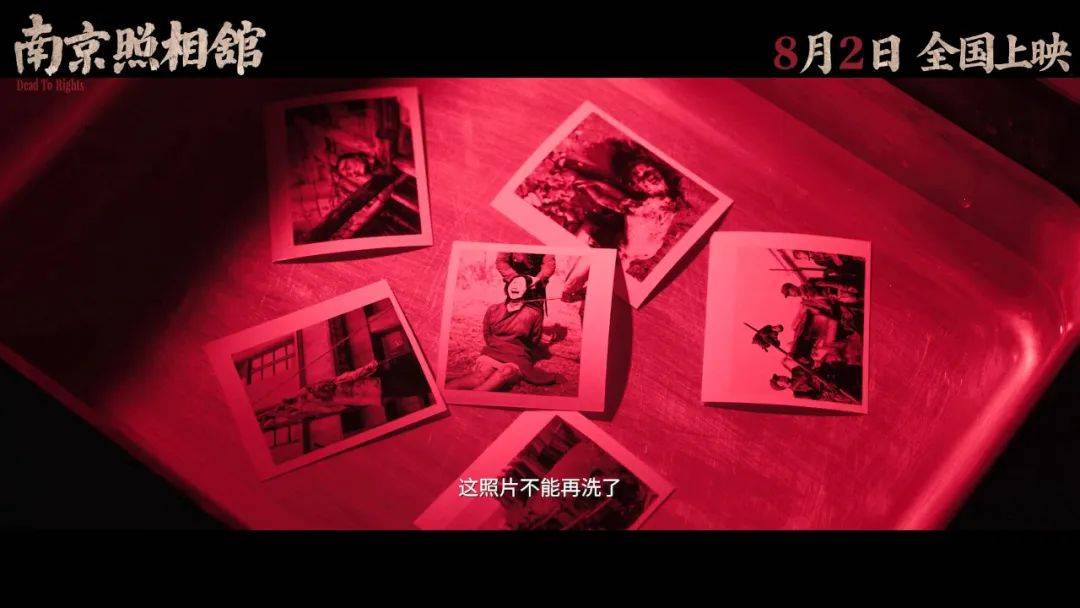

暗房的红光下,人们发现洗印的照片上赫然出现熟人的脸庞,也许是点头之交的邻居,也许是在街头巷尾碰面的老友……原来照片不只是定格的瞬间,也不是远方的哭声,而是鲜活的生命真真切切消逝的痕迹。正是这种“真切”,让银幕外的我们感到更深的触动,生命和真相在历史的残酷下成为一体两面,真相的背后往往以生命为代价。

镜头背后:被掩饰的伪善

伊藤最初的纯真是掩盖罪孽的屏障,他不愿意开枪杀人,却在面对一个个无辜百姓的死亡时举起了相机;他喜欢中国文化,但来到中国只为圆祖父甲午战争时没能入侵北平的遗憾……他张口闭口的“朋友”,他对伯牙子期的了解……在影片结尾用枪杀人时一同击穿了自己的伪善。

伊藤这个角色是极具代表性的,他受军国主义意识形态影响,口中的“朋友”实则是为了自己贪图技术之便,他眼中的中国人不过是可替代的资源。这种对生命的漠然,正源自军国主义对情感及人伦的压制,伊藤自身也早已沦为战争机器中的一环。

伊藤在拿起毓秀保存的胶卷时感慨:“等战争结束了也想拍电影。”一个以记录暴行为乐的侵略者,竟对电影有浪漫的想象。历史告诉我们,抗日战争中的日本军人确有电影大师,而电影中的伊藤将镜头对准死亡时,心中却是难掩的激动,影像与权力在他的身上展现了某种共谋。

而站在伊藤身旁的毓秀,电影对她而言是苦难中的一束光,暗房里她拿起胶卷告诉苏柳昌,自己就是《啼笑因缘》里坐在胡蝶身旁的人。她的笑容里有骄傲,有对往昔的怀念,有对电影的真挚热爱……战争可以夺走一个人的亲朋、家园,甚至个人的尊严,却无法夺走人对光影的向往。

大好河山,寸土不让

尽管《南京照相馆》在后半段的叙事上有些缺憾,节奏在临近高潮时略显崩塌。看完电影,最大的遗憾是,影片中最为关键的藏匿相片情节有些儿戏,导演没能把握好逻辑和抒情间的平衡。

然而瑕不掩瑜,《南京照相馆》带来的震撼,让我们明白“铭记历史”不能只是口号。照片穿过战火,电影跨越时间,让我们记住伤痕,反思战争。

南方网、粤学习实习记者 熊长霆