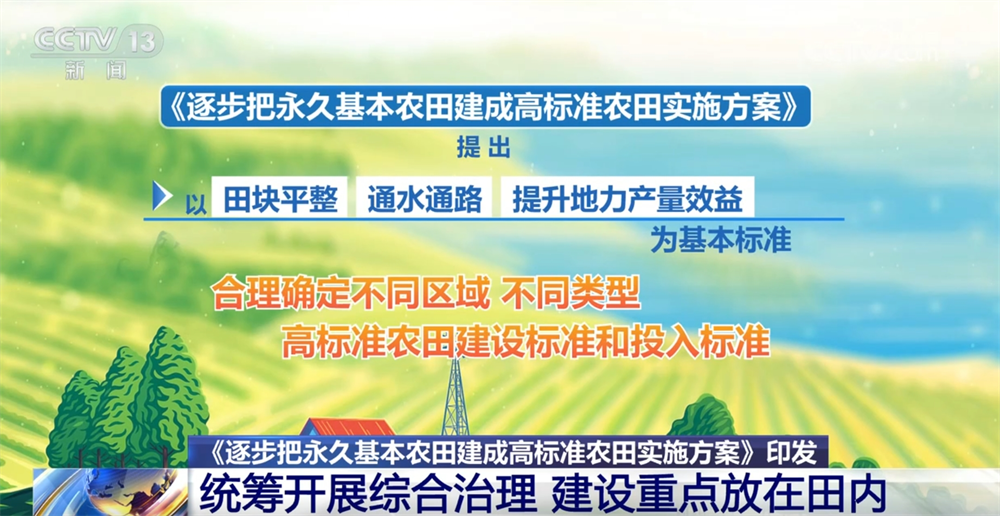

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》(以下简称《方案》),明确到2035年,力争将具备条件的永久基本农田全部建成高标准农田,累计改造提升4.55亿亩,新增高效节水灌溉面积1.3亿亩。此举对于保障国家粮食安全、端稳端牢“中国饭碗”具有重要意义。

图源:央视网

国以民为重,民以粮为基,粮以地为本。粮食安全是“国之大者”,耕地作为孕育粮食的“载体”,是保障国家粮食安全的根本,而建设高标准农田就是筑牢大国粮仓、守牢耕地红线的重要前提。据统计,截至2024年底,我国已累计建成高标准农田超过10亿亩,建成各类田间灌排渠道1000多万公里,农田抗灾减灾能力有了明显提升,实现了大灾少减产、小灾能稳产、无灾多增产,为全国粮食连续多年丰产增产提供了重要支撑。眼下,以《方案》的出台为契机,高质量推进高标准农田建设,定能不断拓展农业生产空间,更好夯实国家粮食安全根基。

完善基础设施,因地制宜推进高标准农田建设。《方案》指出,统筹开展田、土、水、路、林、电、技、管综合治理,将建设重点放在田内。这就要求我们,一方面要坚持新建项目优先开展田块整治、田间灌排体系、田间道路和电力设施配套等基础建设,着力提高农田保水保土保肥能力、抵御旱涝灾害能力、机械化耕作便捷水平,如此才能更好保护耕地生产能力,不断夯实全国粮食安全“耕”基。另一方面,改造提升项目按照缺什么、补什么原则,补齐田间设施短板弱项,如合理采取岸坡防护、防风防沙等工程措施,提高农田防护和水土保持能力等,稳步提高耕地生态承载能力,大幅提升农业生产效率和可持续性。

优化空间布局,牢牢守住粮食安全生命线。耕地数量是保障粮食安全的关键,必须大力落实“藏粮于地”战略,确保良田粮用。为此,优先在东北黑土地区、平原地区、具备水利灌溉条件地区以及粮食产量高和增产潜力大地区开展建设;严格限制在生态脆弱区、沿海内陆滩涂等区域,禁止在25度以上坡耕地、严格管控类耕地、生态保护红线、退耕还林还草还湖还牧区域等开展高标准农田建设;建立健全耕地红线的相关保护政策和保护制度,坚决制止耕地“非农化”,防止耕地“非粮化”……坚持一切从实际出发、实事求是,不断优化高标准农田建设空间布局和时序安排,让法律之“红线”护卫耕地之“红线”,让高标准农田建设落到实处、取得实效。

加强区域联动,以高标准农田建设实现粮食稳产增产。高标准农田既要建设好,也要管护好,有效发挥其持续助力粮食生产高产稳产的作用。《方案》提出,分级压实高标准农田属地运营管护责任,明确运营管护内容和标准,各地可结合实际探索高标准农田运营管护模式。持续推进高标准农田建设,探索开展“小田并大田”试点工作,推动农田向“优质、集中、连片”转型;依托智慧监管平台、实时灌溉系统、无人机远程操控等科技手段,促进农田智慧化、数字化、智能化,更好保护耕地生产能力,推行全程机械化生产,降低农业生产劳动强度和管理难度,实现农业产业降本增效……以科技为支撑、以创新为引领,加快推动形成良田良制、良种良法、农机农艺相融合与集成应用的新格局,既有利于鼓足“米袋子”、富裕“钱袋子”,也必将为全国粮食稳产增产“保驾护航”。

一分部署,九分落实。耕地是粮食生产的命根子,是中华民族永续发展的根基。行进于建设现代化农业强国新征程,在高标准农田建设、保护、开发、利用等多方面持续发力,推动高标准农田建设取得质与量的双提升,我们就一定能夯实粮食安全“耕”基,铺展大国粮丰仓满壮美新画卷。

撰文 岳云