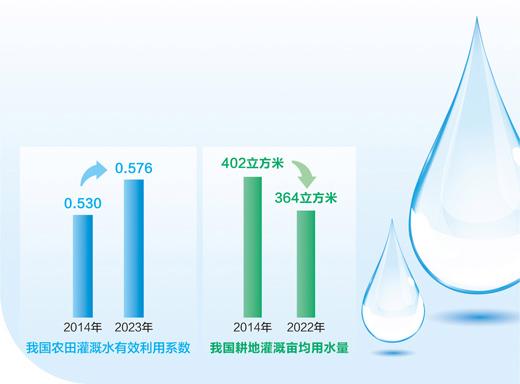

农业是用水大业,我国农业用水量占总用水量的60%以上。在探索农业节水增效方法的过程中,各地积累了不少有益经验。据统计,2014年以来,我国在粮食连年丰收的情况下,全国农业灌溉用水总量实现了零增长。

图源:海外网

把水资源保护好、利用好、管理好,事关经济社会发展大局和人民群众切身福祉,更关系着中华民族的水安全和永续发展。水是农业的命脉,农业节水增效是我国乃至全球农业发展的重要方向,是保障国家粮食安全、促进农民增收和推动现代农业发展的重要手段,是实现水资源可持续利用、应对气候变化挑战的关键措施。党中央、国务院高度重视农业节水工作,通过政策引导、技术创新和地方实践,使得我国在农业节水增效上取得了显著成就。

我国用占全球9%的耕地、6%的淡水资源生产的粮食,养活了占全球18%的人口。在“水缺”比“地少”更为严峻的形势下,保障国家食物安全和农产品有效供给,必须发展高水效农业。水利部统计数据显示,2014年以来的10年间,我国国内生产总值增长近1倍,万元GDP用水量下降超四成,用水总量和强度“双控”效果明显,这背后离不开政策的支持、科技的力量。做活“水文章”,用好“每滴水”,以水资源可持续利用保障农业和经济社会可持续发展。

农业节水增效涉及多方面,需要建立政府主导、各方协同、市场调节、公众参与的节水机制。从1998年党中央将节水灌溉作为农业产业改革的重要措施;到2011年国务院出台《关于加快水利改革发展的决定》,把节水上升为国家意志和全民行动;再到2024年3月国务院颁布《节约用水条例》,把水资源节约集约利用的要求贯穿于经济社会发展全过程和各领域……这些政策措施的实施,构建了多层次、全方位的农业节水体系,形成全社会关注和支持农业节水的良好氛围。用水少了,产量高了,充分彰显了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的实践伟力。

农业现代化是建设社会主义强国的重要任务,需要水安全的可靠保障。随着气候变化和水资源短缺问题的加剧,农业节水增效将继续成为保障粮食安全和实现可持续发展的关键策略。我国农业节水增效“已走过千山万水,但仍需跋山涉水”,从全方位、多维度进行更为深刻的理解和把握。始终把农业节水增效作为方向性、战略性大事抓实抓细抓牢,拧紧农业“水龙头”,切实提高我国灌溉水利用效率、提升节水灌溉技术与产品智慧化水平,以科技和改革双轮驱动节水农业发展,让农业用水大户真正变成节水大户,把大国粮仓的根基夯得更实。

撰文 林伟