近日,一则“重病老人被要求亲自取钱在银行门口去世”的新闻引发关注。另有新闻报道,越来越多的老年人发现自己被挡在健身房门外、租房申请屡屡碰壁、连报团旅游都要签署“生死状”。从冰冷的“相关规定”,到生硬的“强人所难”,再到刺眼的“年龄门槛”……对老年人的一系列“不友好”,引发人们深思:该如何应对老龄化?

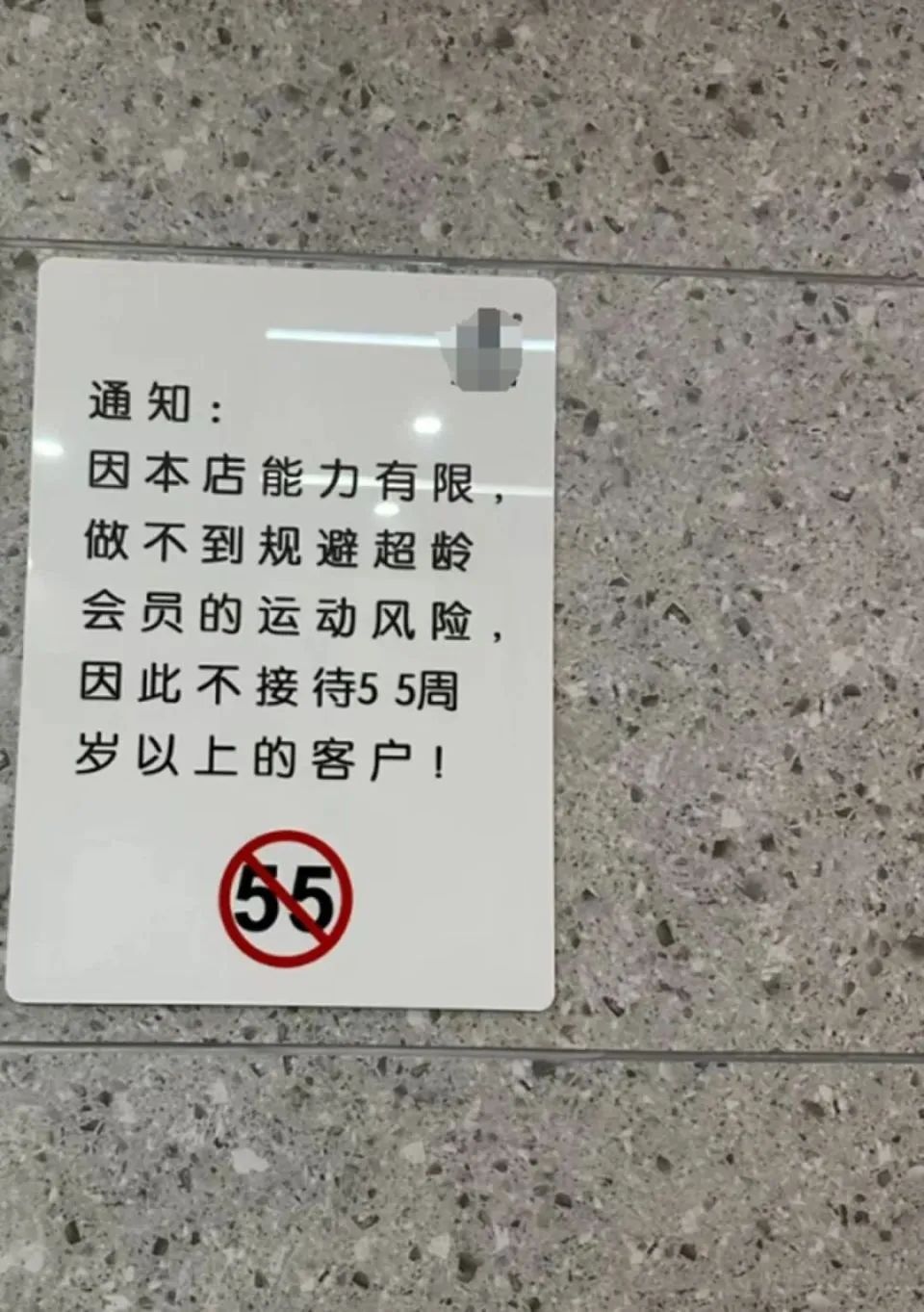

有健身房明确表示“不接待55周岁以上的客户”。图源:大河报

习近平总书记强调:“我们要在全社会大力提倡尊敬老人、关爱老人、赡养老人,大力发展老龄事业,让所有老年人都能有一个幸福美满的晚年。”当前,我国已经进入老龄化社会,到2024年底老年人口规模已经超过3.1亿人。积极应对老龄化,是一道“必答题”。要紧扣“老年友好”主线,谋划暖心举措、采取务实行动,真正实现“老有所养、老有所为、老有所乐”。

应对老龄化,需要从“心”开始。之所以会出现“年龄门槛”,根本原因是一些人对老年人有偏见,甚至是成见。只有心里时刻装着老年人,想老年人之所想、急老年人之所急,遇到特殊情况和棘手问题,不是急着“撇清”责任,而是忙着想办法,在符合规定的同时传递温情,才能持续增强老年人的获得感、幸福感、安全感。每个家庭都会有老人,每个人也都会老去。只有将心比心,涵养“老吾老以及人之老”的博爱情怀,搬掉心中的“成见之山”,才能彻底消除“年龄门槛”,让老年人不再“处处碰壁”。

应对老龄化,需要法治护航。法者,治之端也。从修正老年人权益保障法,到制定实施无障碍环境建设法;从民法典以及公共文化、基本医疗、公共卫生等领域法律增加涉老条款,到中共中央、国务院印发关于加强新时代老龄工作的意见……近年来,老龄政策法律体系不断完善。下一步仍需以全面性、完备性、规范性、可操作性为标准进行查漏补缺,特别是为当前影响恶劣、普遍性、紧迫性的相关社会问题提供法理依据,同时打好执法、司法、守法“组合拳”,用法治利剑砍掉“年龄门槛”,切实保障老年人合法权益。

应对老龄化,需要久久为功。构建老年友好型社会,是一项系统工程、长久工程,不能毕其功于一役,也不能一劳永逸,需要从一点一滴做起,拿出滴水穿石的韧劲。从小区单元门口设置无障碍坡道,到公共卫生间增加安全扶手,再到景区设立“助老岗”……近年来,各地区各部门以适老化改造为抓手,积极打造老年宜居环境。适老化改造,没有最好,只有更好。要继续精准聚焦老年人现实关切,下足“绣花功夫”,不断破解“不适老”的问题,既消除“有形门槛”,也消除“无形门槛”,在一处处“小细节”中彰显为老“大情怀”。

撰文 郭雪营