法律是治国的重器,立良法能为整个社会的善治提供强大支撑。“民有所盼、法有所为”,回应公众的重大关切,始终是立法的初心所在。

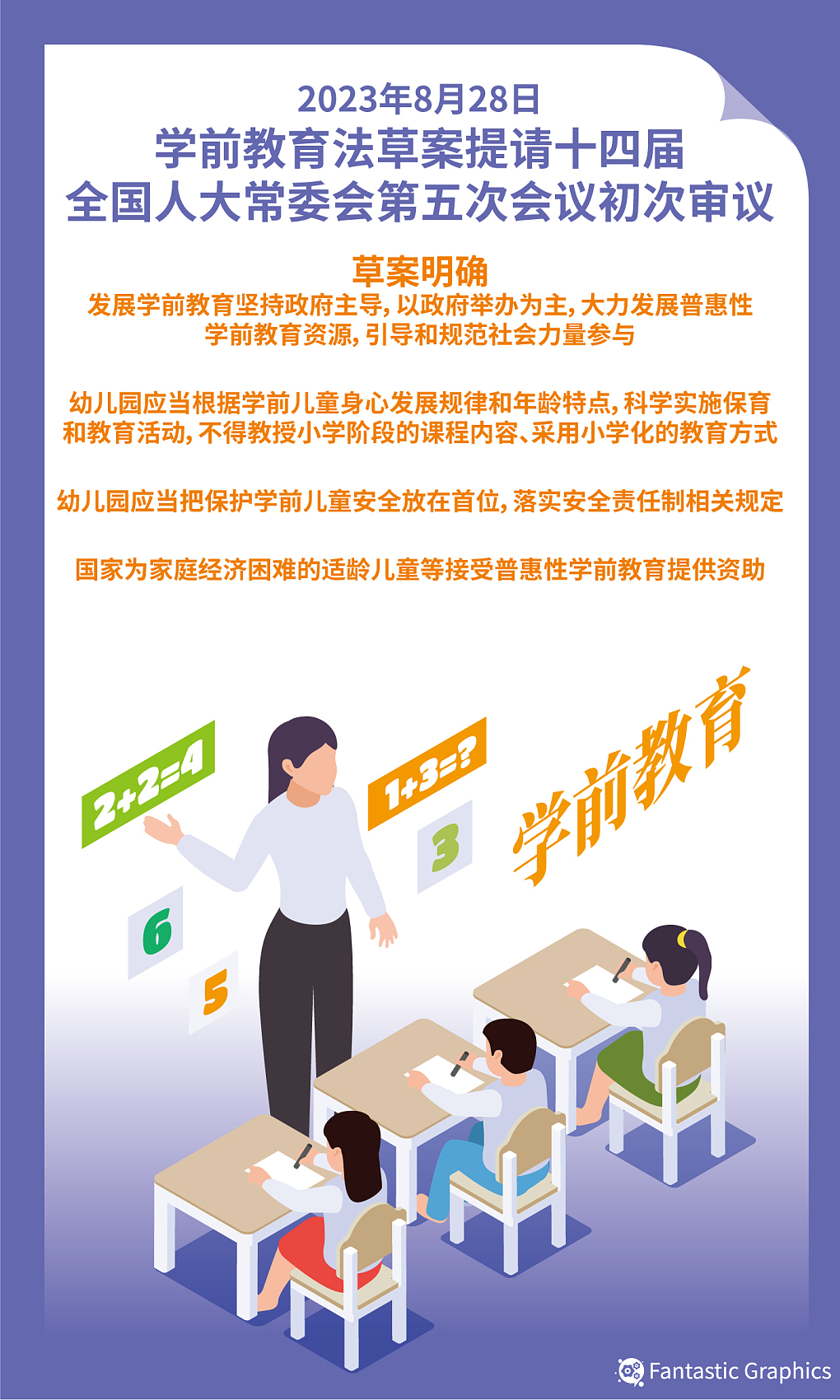

28日,学前教育法草案提请十四届全国人大常委会第五次会议初次审议。当下,学前教育得到快速发展,但总体上仍是我国国民教育体系的薄弱环节,发展不平衡不充分的矛盾还比较突出,与人民群众的期待还有一定差距——这正是该草案的立意背景。

图源:EG365/视觉中国

从义务教育法到职业教育法再到高等教育法,针对不同时期、不同阶段的教育,我国教育法体系都不乏专门的法律。然而,在学前教育这一块,现行的《幼儿园管理条例》等行政法规只是涉及幼儿园管理工作,和当下的群众诉求有着较大差距。拟针对学前教育立法,无疑顺应了时代的发展要求。

一部良法,往往细节处见真章。“不得组织任何形式的考试或者测试”“保障家庭经济困难的适龄儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育”“科学实施保育和教育活动,不得教授小学阶段的课程内容”“幼儿园执行收费公示制度”…… 立法事关百姓生活的方方面面,当有“利民之事、丝发必兴”的实际效应。把法治的目标具体落实在一个个环节和场景之中,这样的见于细微是立法的生动注脚。

从明确学前教育定位,补齐教育短板,到强化政府责任,遏制过度逐利;从把保护学前儿童安全放在首位,防止保教活动小学化,到加强教职工队伍建设,强化监督管理……在学前教育法草案的诸多看点之中,外界看到了对问题导向的坚持,也看到了立法质量的提高。

针对学前教育立法,回应发展中的民生关切。经济社会发展是渐进的过程,立法工作也与时代同频共振。就当前来说,人口发展新常态给我国经济社会发展带来新挑战,公共服务供给亟待加强。法律是一个国家“内在地、默默地起作用的力量”,它将以自己的方式助力少年儿童拔节成长。(姜先杰)