明明提供的是正规按摩服务,却偏要暗示本店有“不可言传”的项目,鼓励客户存钱办卡,这样不按常理出牌的操作,性质如何认定?

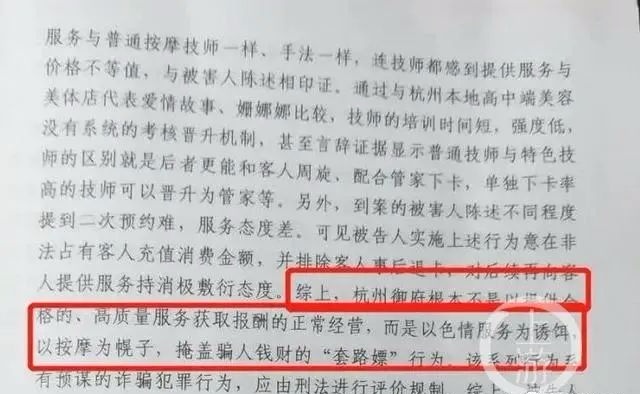

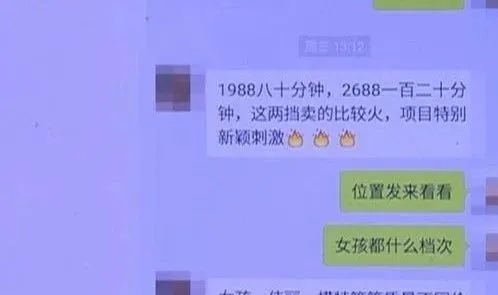

前不久,浙江某法院在判决中首次引入“套路嫖”概念,认定6名被告构成诈骗罪。该判决结果公布后引发热议,主要原因在于该按摩店反常见诈骗“套路”而行,没有卷钱跑路,而是提供了正规按摩服务。辩护人主张,其暗示行为属于广告营销,不涉及诈骗。

广告可以打,但不能乱打,更不能突破法律边界。

举个例子,小品里“宫廷玉液酒”卖一百八一杯,还告诉顾客这款酒有多种功效,实际上酒店卖的是酒不假,不过这酒是“二锅头兑白开水”。能不能认为酒店只是搞广告营销,不违法不犯罪呢?

回到本案,诈骗罪要求行为人实施欺骗行为,让对方产生或维持认识错误,对方基于认识错误处分财物,行为人从而取得财物,并使对方遭受财产损失。提供正常按摩服务的店家反复暗示有不便明说的特殊项目,是不是欺骗?顾客办卡是为了获得何种服务不言自明,以明显偏高的价格获得正常按摩服务,还不能退款,是不是财产损失?诈骗3000元以上即为数额较大,而本案涉案金额达1557万元。因此,一审法院的认定并无不妥,而且可以对相关从业者起到警醒作用。

本案另一个争议焦点在于,按摩店的行为属于民事欺诈还是刑事诈骗。学界通说是,行为同时触犯民法与刑法,应适用先刑后民原则,否则会导致严重程度已经构罪的行为“避重就轻”,逃脱应得的刑罚制裁。前文分析过,本案符合诈骗罪的犯罪构成、达到犯罪数额标准,那么即使它也符合欺诈的民事违法行为模型,仍要按刑事犯罪处理。

有人认为,该店1452名消费者中,有近千人认为自己没有上当受骗,辩护人也主张该店可以为顾客办理退款,所以不能将1557万元全部当作涉案金额。在笔者看来,有顾客出于各种考虑,认为自己没被骗,不足以反证出“没有人受到欺诈”。检方指控店家“不予退款”不是无中生有,事情闹大后才同意退款,类同亡羊补牢。

事实上,类似案件已有多起,这次只是多了“套路嫖”的概念。做生意不容易,但事实再次证明,正经生意得正经做,自作聪明去“套路”别人,早晚会把自己套进去。

反过来,被“套路”的顾客也别觉得委屈,这受害人的身份多半源于自作自受。

文|王梓佩