未成年时期的案底是否会伴随人的一生?未成年时期的犯罪记录是否会持续影响人的求学、就业与生活?

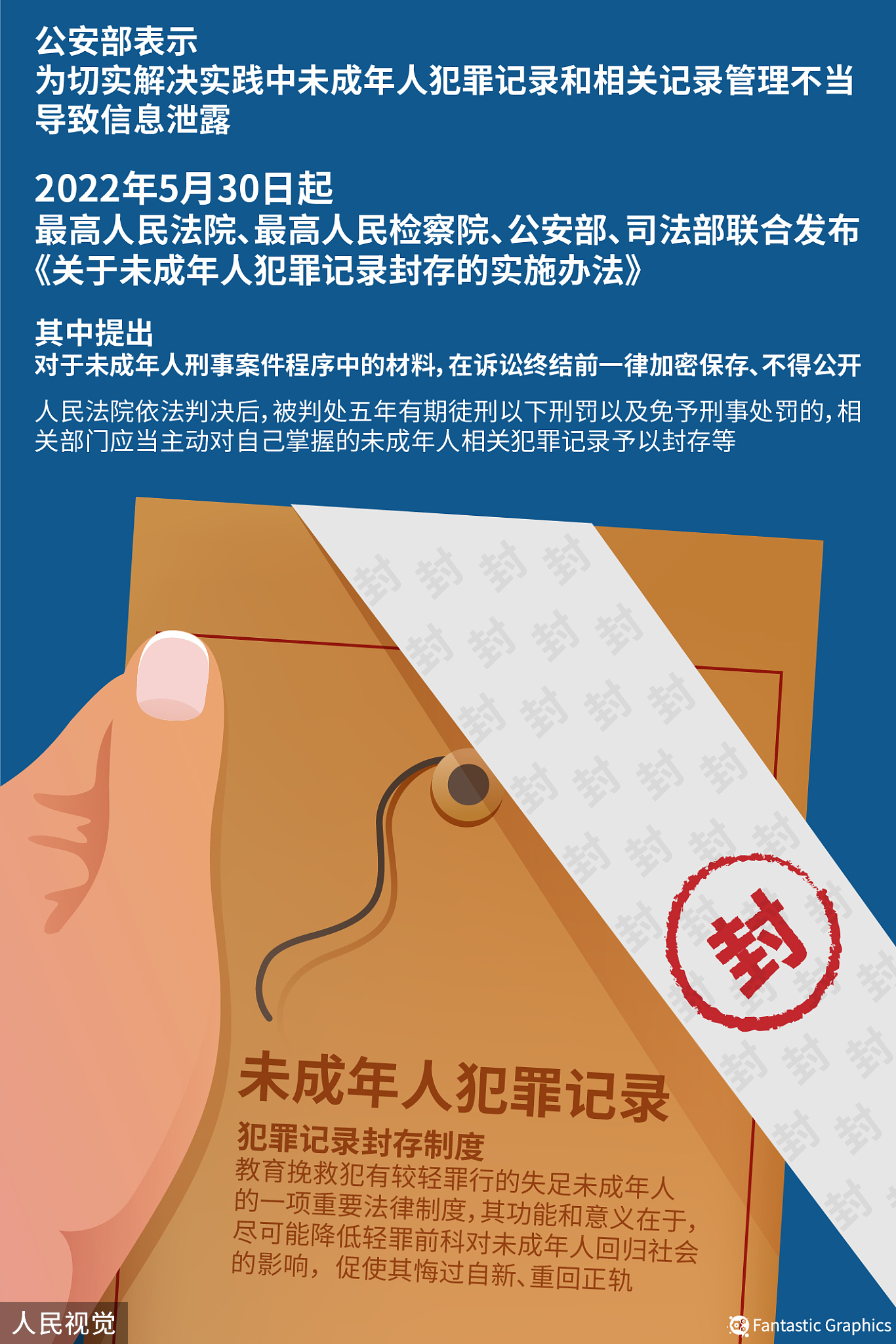

近日,为严格落实相关法律关于未成年人隐私和信息保护的规定,切实解决失足未成年人因犯罪记录和相关记录泄露而面临的再社会化问题,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部下发了《关于未成年人犯罪记录封存的实施办法》(以下简称《实施办法》),要求对涉及未成年人案件的材料“应封尽封”。

犯罪的后果是严重的,无论多么轻微的犯罪,犯罪的标签都可能伴随人的一生,不仅影响自己,还可能连累到家人。据司法机关统计,2017年4月至2022年4月,未成年人犯罪不起诉80855人、被判处五年有期徒刑以下刑罚157962人,共计238817人。倘若管理不好如此大规模之人的犯罪记录,很可能断绝他们回归社会的道路,使他们在求学、就业、生活等方面处处碰壁,最终难免将他们逼得走投无路、导致他们再次坠入犯罪深渊,这无疑与刑罚的教化功能相去甚远。

浪子回头金不换,法律不能堵塞人改过自新的机会。其实,封存未成年人犯罪记录的规定由来已久。早在2012年,新修订的《刑事诉讼法》就对此作出了规定。然而,由于规定较为宽泛笼统,实践过程中出现了封存管理失范、相关部门监管失序等问题。此次颁发《实施办法》,旨在进一步统一认识、规范工作程序,促进公、检、法、司等各部门之间衔接配合、形成合力,确保刑罚对涉案未成年人的教育、感化、挽救效果。

《实施办法》共计26条,提出封存内容力求全面、封存措施力求有效、查询程序力求严格、责任追究力求到位,这些要求直指未成年人犯罪记录封存过程现存的问题,为完善未成年人犯罪记录封存制度、推动社会治理现代化提供了有力支持。值得注意的是,《实施办法》严格限制了未成年人犯罪记录的查询主体、明确了查询人的保密义务并同时规定了不履行该义务的法律责任。法治的一个基本要义便是限缩公权力的无限扩张,法无授权皆禁止,上述要求无疑是法治精神的生动写照。

在完善未成年人犯罪记录封存制度的同时,归根到底还是要降低未成年人犯罪的可能性,这就需要充分发挥刑罚的教化作用。既要确保未成年人犯罪记录的妥善封存,也要极力避免出现教育不得法的情况。汉文帝在《除肉刑诏》中写道:“今人有过,教未施而刑加焉,或欲改行为善,而道毋由也。”在当时的社会里,严厉残酷的肉刑充分发挥了法律的惩戒作用,然而奸邪犯法之事仍旧久禁不绝,这便是因为教育不得法。由于教育不得法导致人们犯罪并付出不可逆的代价,显然违背了良法善治的初衷。身处信息化时代,前科制度的存在一定程度上宛如精神上的肉刑,对待身心尚未完全成熟的未成年人,法律理应为他们留下改过自新的道路,让刑罚发挥好最后的教育、警示作用。

当然,留下改过自新之路绝不意味着包庇纵容。在实践过程中,还需坚持宽严相济,对罪行较轻的,着力教育感化挽救;对涉嫌严重犯罪的,依法批捕起诉,刑期超过五年的,依法不予封存犯罪记录。如此,才能在维护法律严肃性权威性的基础上,最大限度教育挽救每一个犯错的孩子,更好地帮助失足未成年人顺利回归社会。