3月11日上午,十三届全国人大五次会议闭幕后,国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。他在回答帮扶小企业相关问题时表示:从我们这几年的实践看,减税降费效果最直接。

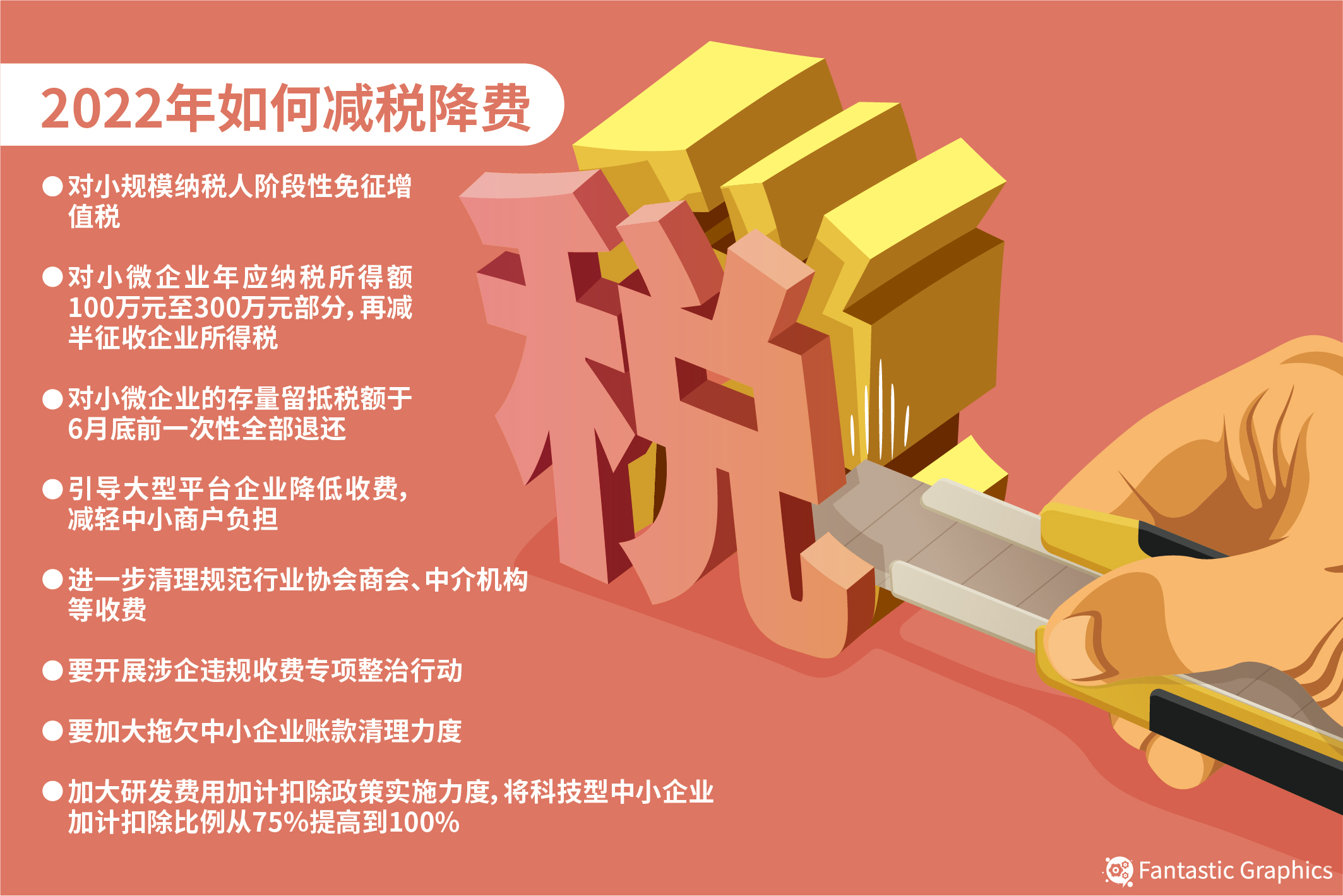

近两三年来,经济转型叠加疫情及国际经济环境等因素,给企业发展带来了许多压力。2022年政府工作报告中提到,为企业减负,减税退税是重中之重。通过实施的大规模退税和减税并举,预计全年退税减税约2.5万亿元。

图源:人民视觉

这一政策瞄准重点领域、薄弱环节,政策聚焦更准。中小微企业是国民经济和社会发展的主力军之一,也是扩大就业、改善民生的重要力量。退税应优先考虑小微企业,因为小微企业量大面广,支撑的就业人口多,而且现在正是他们资金最紧张、最困难的时候。正因如此,李克强总理强调,要在今年6月底以前,把小微企业的存量留抵税额一次性退到位,把制造业、研发服务业等一些重点行业的留抵税额在年内全面解决,对小微企业的增量留抵退税逐月解决。此外,将科技型中小企业加计扣除比例由75%提高到100% 、对企业投入基础研究实行税收优惠等一系列措施,涵盖更广、力度更大,不仅用真金白银对小微企业“精准滴灌”,还帮助企业按下了创新发展的快进键。

减税降费做的是企业负担的“减法”,同时是经济可持续发展和财政增收的“加法”。比如,李克强总理提到,去年新增纳税市场主体交的钱,超过了当年减税的钱。从2013年实施增值税改革以来,以减税为导向,累计减了8.7万亿元,当时我国的财政收入大概11万亿元,但去年已经突破了20万亿元,增加了近一倍。此外,我国市场主体总量超过了1.5亿户,其中2021年新增涉税市场主体1326万户,同比增长15.9%。何以如此?因为企业在这个过程中受益了,效益增加了,可谓“水深鱼归、水多鱼多”,这既让企业轻装简行,又涵养了税源、培育壮大了市场主体。

当然,在退税降费过程中,地方财政收入遇到的困难也值得重视。李克强总理指出,今年中央对地方的转移支付增幅达增长18%,总规模达到9.8万亿元。这实际上就是在中央和地方之间,构建出了一个更为合理的减税降费成本分担机制——退税主要是中央财政掏腰包,地方政府则是“凑份子”。但同时,地方政府也需要树立长远眼光,做到开源节流,真正把钱花在刀刃上,“不该花的钱一分钱也不能花,该给市场主体的钱一分都不能少”。

“今天的减是明天的加”。企业是支撑就业的“顶梁柱”、推动经济社会发展的重要力量。只有打好宏观政策组合拳,施肥浇到根上,确保该减的税减下来,该降的费降到位,把党和国家的好政策不打折扣地送到企业手上,才能让市场主体更加活跃、更有创造力。(南方网安子州)