近年来,直播电商以“低价”“便捷”为卖点迅速崛起,成为消费市场的新宠。然而,这一新兴业态在创造商业神话的同时,也滋生了大量乱象。近期央视曝光“一折的‘100%羊绒衫’实际不含羊绒”的案例,揭开了直播间售假产业链的冰山一角。这场以“低价”为名的狂欢,本质是对消费者信任的透支,更是对市场秩序的严重破坏。

来源:央视新闻

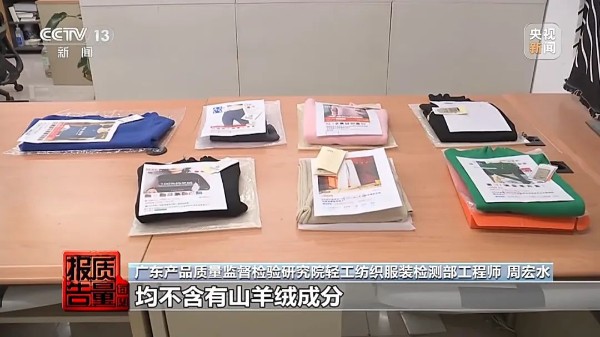

虚假宣传与产业链化造假,网购售假已成“系统性工程”。在“全网最低价”的诱惑下,直播间成了假货的重灾区。以羊绒衫为例,真正的山羊绒因产量稀少被称为“软黄金”,一件正品成本价动辄数千元,但一些直播间却以“一折”“清仓”为噱头,将售价压至百元内。央视调查显示,送检的7件标称“100%羊绒”的样品中,全部不含羊绒成分,实际由腈纶、聚酯纤维等廉价化纤制成。更令人震惊的是,造假已形成完整的产业链。从生产端看,部分商家通过伪造质检报告、贴假标等手段“合法化”假货。在销售端,主播通过“指代性话术”规避监管——如用“驴牌”代指LV、“香家”代指香奈儿,甚至用火烧假货的“表演”误导消费者。这些手段的“专业化”,使得普通消费者几乎无从辨别。

当消费者发现受骗时,维权之路却异常艰难。安徽消费者王先生花费8000元购买“全牛皮沙发”,商家伪造检测报告称材质为“牛皮革”,实际却是人造革。王先生耗时两个月自费检测、多方投诉,才艰难获得“退一赔三”的结果。这种维权成本与收益的严重不对等,使得多数消费者选择沉默,间接助长了售假者的嚣张气焰。

乱象何以屡禁不止?根源在于监管的漏洞与违法成本的失衡。一方面,平台对商家资质审核流于形式。例如,某售假羊绒商家被封号后,迅速注册新号继续直播,甚至宣称“上午封号下午换号”。另一方面,司法实践中对售假的处罚力度过轻。根据《中华人民共和国刑法》,销售假冒注册商标的商品罪最高刑期为十年,但实践中多数案件因“认罪认罚”仅判处缓刑,如某直播间售假案中,主犯仅被判三年缓刑。这种“罚酒三杯”式的惩戒,难以形成威慑。

要根治直播间售假乱象,需多方合力筑牢“防火墙”,从法律、技术、社会三个维度协同发力。首先,在法律层面,提高制假售假的违法成本,推动“惩罚性赔偿”制度落地,对重复违法者实施“行业禁入”。明确平台连带责任,要求其对直播间资质、商品质量进行实质性审查。其次,在技术层面利用区块链技术实现商品溯源,确保质检报告、物流信息不可篡改。引入AI实时监测直播间话术,自动识别“指代性词汇”并拦截违规内容。最后,加强消费者教育,普及维权渠道,鼓励行业协会建立“黑名单”制度,曝光售假商家与主播。

当“低价”成为欺骗的遮羞布,当“便捷”沦为维权的绊脚石,这场虚假繁荣终将反噬行业自身。消费者需要的不是“一折”的谎言,而是一诺千金的诚信,唯有打破“劣币驱逐良币”的恶性循环,才能真正实现直播电商的健康发展。

撰文 高瑞阔