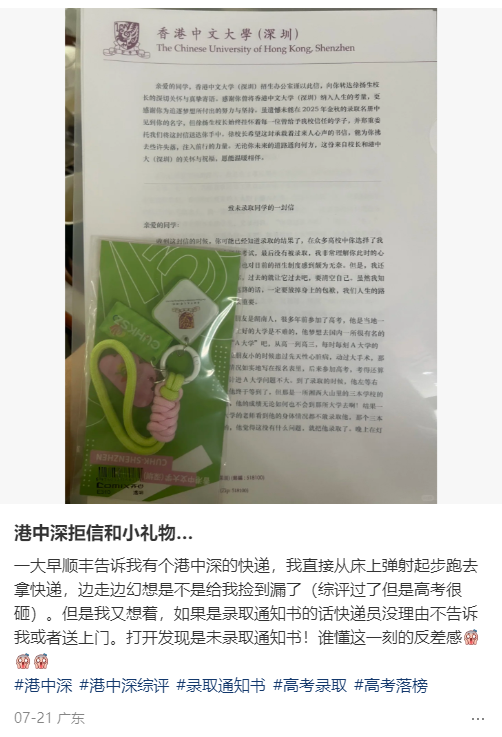

近日,有网友在社交平台发布视频称,自己虽然未能考入香港中文大学(深圳),却意外收到了该校寄来的一份“未录取通知书”,内含一封徐扬生校长的亲笔信和一个印有该校校徽的精美小礼物。有人感慨“这比录取通知书还让人印象深刻!感受到了校长的温暖。”也有人质疑这是多此一举,“让人白高兴一场,感觉像二次伤害”。

图源:网友社交平台

国内大学长期施行的统招模式,早已在考生和家长心中刻下了固定的认知轨迹。在这种模式下,“落榜”更像是一种需要默默承受的结果,学校无需解释,考生也无需追问。与此同时,这也让每一封来自高校的邮件都承载着特殊的期待,很难不将其与“金榜题名”的喜悦联系在一起。当满怀期待变成“未录取”的现实,巨大的心理落差自然难以避免。这种落差并非源于学校的恶意,而是两种认知体系碰撞产生的火花,一方试图传递关怀,另一方却困在传统认知的惯性里。

香港中文大学(深圳)的做法之所以引发热议,恰恰在于它打破了这种惯性。该校在统招中属提前批次,不影响其他志愿填报,加之其受香港高校申请制传统影响,给考生回信并非突兀之举。校方也表示,“未录取通知书”实际是一封对学生的鼓励信。这体现出一种教育理念的延伸:教育不应只眷顾被录取者,未被录取的学生同样值得尊重与关怀。

校长信中讲述的真实故事极具感染力。一位湖南学子因先天性心脏病被名校拒收,只进了一所三本学校,但后来成了商界大佬;校长本人也曾在专科学校做泥瓦匠,最终实现人生价值。这些故事向学生传递出深刻的人生道理:一时的录取结果并非人生定局,只要自身优秀,无论身处何方,都能绽放光芒。这样真诚的对话,也有助于学生以正确的心态面对挫折,不气馁、不放弃,保持积极向上的心态。

从更深层看,这一事件折射出教育评价体系的转型需求。当社会习惯将录取结果与个人价值直接挂钩时,香港中文大学(深圳)的信件实际上在重构教育认知,表明未被录取不代表能力不足,只是路径不同;高校的选择不代表人生的成败,只是阶段的起点。这种观念的普及,需要更多教育机构以实际行动作出示范,逐步改变“以录取论英雄”的社会心态。

当然,为避免误解,学校在细节上还可完善。比如,提前在招生流程中告知学生,无论录取与否都会有信件与礼物,或是设置自主选项,由考生决定是否接收未录取回信。这样既给予学生充分尊重,又能让这份关怀更贴心,也更易被接受。长此以往,这种独特仪式将成为学校温度与格局的鲜明标志,吸引更多学生。

教育的温度,体现在对每个个体的尊重中。香港中文大学(深圳)的探索,无论效果如何,都为教育关怀提供了新的可能。当高校愿意为落选者多写一封信、多准备一份礼物,当社会能够理性看待这种“超常规”的善意,我们便离“有教无类”的教育理想更近了一步。真正的教育担当,不仅在于培养被录取的佼佼者,更在于让每个追梦人都感受到被看见、被珍视的力量。这或许正是这封“未录取通知书”带给我们的最大启示。

撰文 陈长