拿疾病嘲讽人,这样的网络烂梗可不太好笑。

近日,重庆一名初中班主任发现学生使用“唐人”一词嘲笑同学,经查阅后得知该词为影射“唐氏综合征”的侮辱性网络烂梗,随即在班内严肃批评并教育学生:“人有三不笑,不笑天灾、不笑人祸、不笑疾病。”唐氏综合征患者一生都在努力融入社会,他们的痛苦被简化成用来骂人的梗,这着实令人心酸。

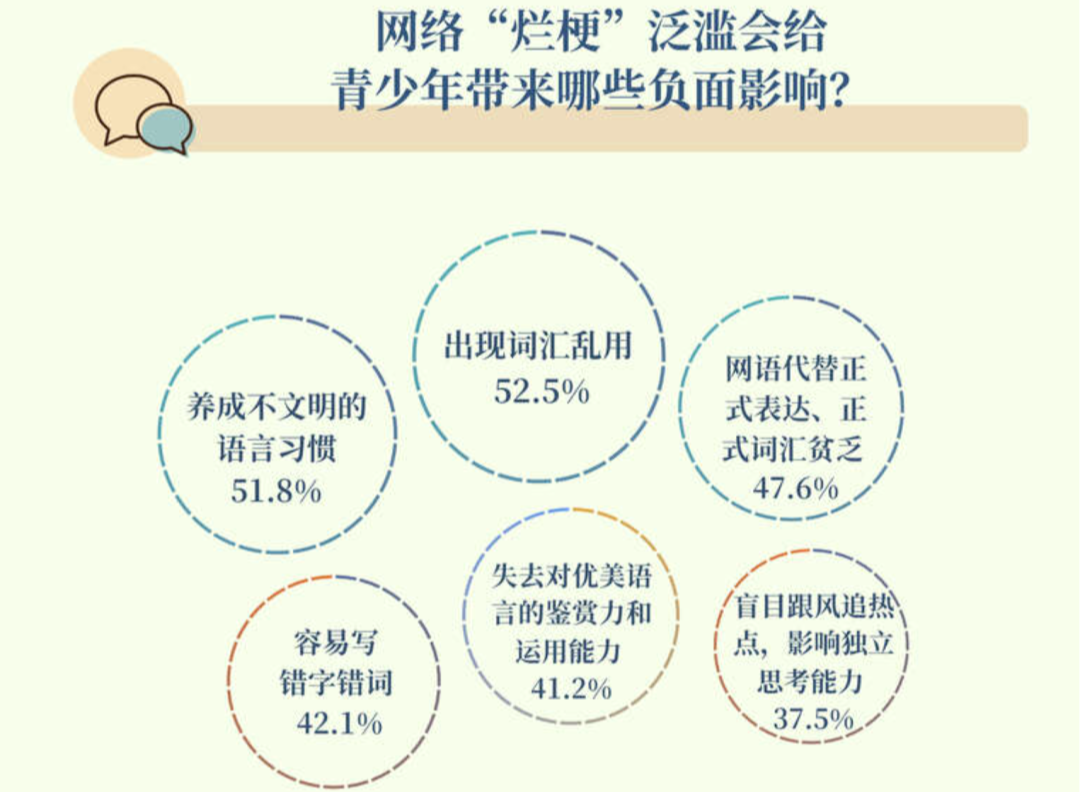

图源:中国青年报

青少年对一切都充满好奇,喜欢模仿,追求群体归属感,网络流行语往往成为他们身份认同的一部分。玩梗并无原罪,但要警惕一些充满恶意的烂梗混入其中,如病毒般蔓延。学生在课堂上听到“大唐盛世”就挤眉弄眼,点奶茶时提及“半糖”“三分糖”就哄然大笑,这不禁让人无奈:到底还能不能好好说话了?这些披着“幽默”外衣的无聊烂梗,实质上是一种语言暴力,说者或许无心,却传递了实实在在的伤害。当“唐”被泛化、娱乐化,真正的患者也在被进一步边缘化、污名化。

对此,简单的禁止和说教往往效果有限,甚至可能触发青少年的逆反心理,令他们把烂梗转入“地下”。教育者需要俯下身子,探索孩子们的世界,用他们能接受的方式进行沟通。这位老师并未停留在简单的批评指责上,而是循循善诱、破而后立,鼓励被嘲笑的学生勇敢站上讲台表达自己的感受,让全班理解语言带来的刺痛;进而引导学生换位思考,想象如果自己的家人遭遇疾病是否愿意被如此调侃。让每一次冲突都成为教育的契机,让每一次纠正都指向更好的理解,这才是教育应有的温度和深度。

语言的背后是思维,是价值观,是一个时代的文化生态。在泛娱乐化的浪潮中,我们尤其需要守护人性的底线,不让“娱乐至死”吞噬对他人基本的尊重。我们用什么样的语言,就会塑造出什么样的社会。我们对待弱势群体的态度,决定了未来社会将如何对待可能遭遇困境的每一个人。培育孩子们“好好说话”的能力,就是守护他们思考的深度、共情的温度,以及明辨是非的尺度。

教育的目的不仅是传授知识,更是塑造人格——为无法发声的人发声,不让粗鄙与恶俗“梗”住孩子们的成长之路,这不仅是一位教师的责任,更是整个社会的使命。

撰文 陆文茗