近日,周杰伦2025“嘉年华”世界巡回演唱会南宁站第三次门票开售,其中新增的特价大屏观演区引发广泛争议。该区域视线被控台遮挡,观众即便借助望远镜也无法看到舞台,只能通过大屏幕观看演出,但其门票依旧一经开售便迅速售罄。花480元仅能看大屏,到底是消费者“愿者上钩”,还是暗藏消费陷阱?

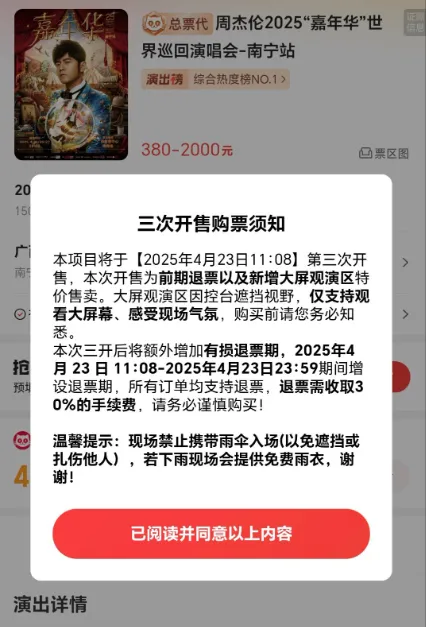

购票须知。图源:猫眼

从市场供需角度看,周杰伦作为华语乐坛的超级巨星,拥有庞大的粉丝群体,其演唱会门票向来供不应求。在这种情况下,主办方推出特价大屏观演区,看似为那些预算有限但又渴望感受现场氛围的粉丝提供了选择。然而,这背后是否存在利用粉丝热情、过度商业化的嫌疑?毕竟,对于消费者而言,花了钱自然希望获得与之匹配的观赏体验。480元的特价票也并非“白菜价”,而只能观看大屏的体验,与人们对现场演唱会的期待相去甚远。显然,当主办方用“感受氛围”这样轻飘飘的话术,掩盖座位设置的缺陷,把一场本该是视听盛宴的演唱会,变成单纯的“氛围消费”,就有些变味了。

虽然猫眼平台在售票时对“视觉不良座位”进行了说明,声称购票即代表接受风险,但这是否就意味着消费者的权益得到了充分保障?消费者在购票时,往往怀着对偶像和演唱会的美好憧憬,对于所谓“视觉不佳或局部被遮挡现象”的实际影响可能缺乏清晰认知。当他们真正进入现场,发现只能对着大屏观看演出时,心理落差可想而知。这种情况下,即便提前告知,也难免让人觉得消费者的选择权被大打折扣,像是在“愿者上钩”的游戏中被迫做出选择。

事实上,主办方刻意淡化“只能看大屏”与传统演唱会体验的巨大差异,将“接受风险”等同于“主动选择”,这种“形式告知”本质上是对消费者知情权的侵害,也折射出我国消费者权益保护法在文化消费领域的适用性不足。如何界定“清晰告知”的标准,消费者的选择权又该如何量化保护,不该停留在理论层面的争论,而应通过完善立法和司法解释,构建具体可行的规则体系。

进一步审视,这一现象也反映出当下演唱会市场的一些乱象。在明星效应的加持下,演唱会门票成为稀缺资源,部分主办方和票务平台似乎更关注经济效益,而忽视了消费者的核心需求。特价大屏观演区的出现,究竟是一种创新的票务策略,还是在利用粉丝的情怀和对偶像的热爱进行“割韭菜”?倘若这种模式被广泛效仿,未来演唱会是否会出现更多让人啼笑皆非的“奇葩”票种,消费者的权益又将如何得到切实维护?

在商业行为中,诚信与公平是基石。主办方和票务平台有责任在追求利润的同时,为消费者提供真实、准确、完整的信息,确保消费者能够基于充分了解做出理性选择。而对于消费者来说,在追星的热情中,也需保持一份理性,认真审视自己的需求和权益,不盲目跟风购票。唯有如此,才能让演唱会市场回归健康、有序的发展轨道,实现主办方、艺人与消费者的共赢。

撰文 孔德淇