近日,郑州经开区夜市摊贩每月要上交一条芙蓉王香烟保平安的事被记者曝光,引发热议。当地联合调查组对涉事人员启动了停职调查程序,相信不久这一案件会有一个明晰的答案。然而,更需要认真处理的还有一项:如何避免类似的事情再发生。

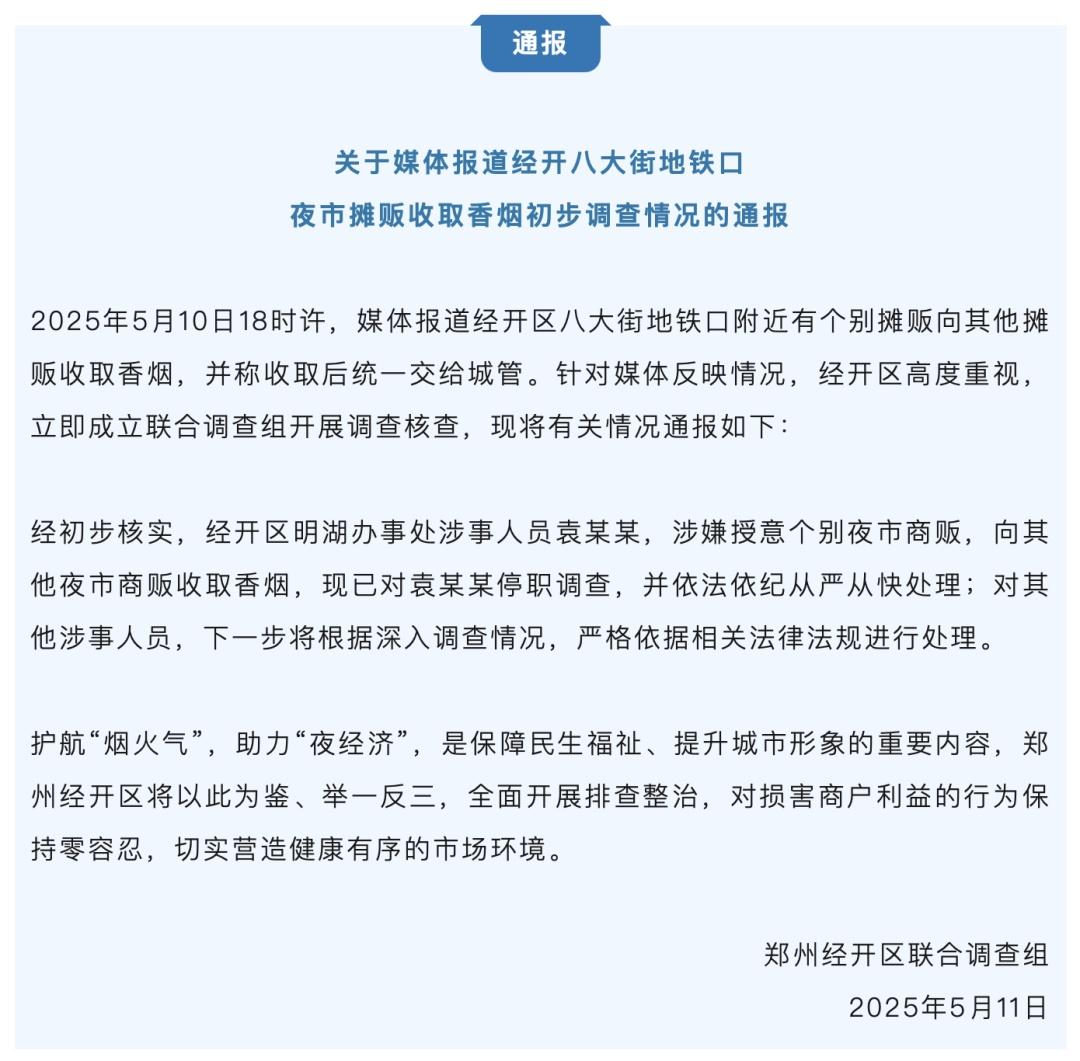

来源:郑州经开发布

据报道,这起案件已经持续很久了。摊贩们每月都需上交240元“香烟税”,大家对此心照不宣。摊贩们为什么集体沉默、被迫配合,以致于“交钱保平安”成了夜市摊贩的“规矩”?难道摊贩们都不知道管理人员收香烟违法,都不反对?实则是他们不敢,因为如果不交就会被“重点检查”甚至停业,所以只能在“停业风险”与“香烟成本”间做出生存抉择。值得注意的是,这桩交易是通过“中间人”运作的,并刻意避开摄像头,收取难以定性的实物香烟。成熟的规避手段凸显出管理人员法外宰制的“能耐”,暴露出基层治理中权力任性、规则模糊与监督失效的问题。

商贩妥协的根源,在于基层治理规则的模糊性为权力任性制造了空间。郑州市推动夜市经济的政策本意是激发消费活力,但政策落地时缺乏明确的操作细则,如摊位准入标准、检查频次、处罚尺度等规则模糊,让执法人员凭借主观判断制造选择性执法的空间,致使交烟者获“免检特权”,拒交者被“重点关照”。

收香烟事件并非个案,近年来,从市场管理员“顺手牵羊”到城管索要“管理费”,吃拿卡要的顽疾屡禁不止,成为基层治理的沉疴。商户的集体缄默并非对管理者权力任性的认同,而是对制度性投诉渠道的不信任,所谓自古“民不跟官斗”是也。这种“保护费”能持续收这么久,在民间都成了“规矩”,直到一个摊贩找到当地媒体,一桩蹊跷的“香烟疑案”才由此曝光。这种持久稳定的歪风是怎么形成的?难道坊间就没有非议,监督机关的干部就一直没有耳闻?

收香烟这种微腐败看似金额不大,却藏着有权任性的胁迫势能。涉事人员将管理执法权变成了勒索的工具,造就了被管理者“上供”的潜规则。收取的香烟数量远超个人消费需求,其背后是否存在变现分赃的利益网络,仍待进一步挖掘。收取香烟的性质如何认定?商贩们的损失如何追偿?

好的营商环境是在制度的刚性与人文的温度间找到平衡点。唯有以壮士断腕的勇气打破利益藩篱,用现代治理思维替代粗放管理模式,才能让每个摊贩都能在阳光下安心谋生,让城市的烟火气真正成为幸福的代名词。

我们期待相关部门尽快查明真相,做出严肃处理,更希望此次调查能成为系统性改革的起点,而非昙花一现的舆论灭火器。切实把权力关进制度的笼子里,把自主经营的权利留给摊贩们。

撰文 秋巽