据法治日报报道,上海一男子戴上硅胶人脸面具,伪装成老人模样潜入4户居民家中,共偷盗10多万元财物。据报道,硅胶人脸面具由特种硅胶或类似材料制成,通常应用于电影、电视剧或舞台剧化妆。然而,以硅胶人脸面具伪装成新面孔实施犯罪,正成为一些不法分子作案的新手法。那么,这些硅胶人脸面具是从何而来,制售硅胶人脸面具又为何如此“猖獗”?

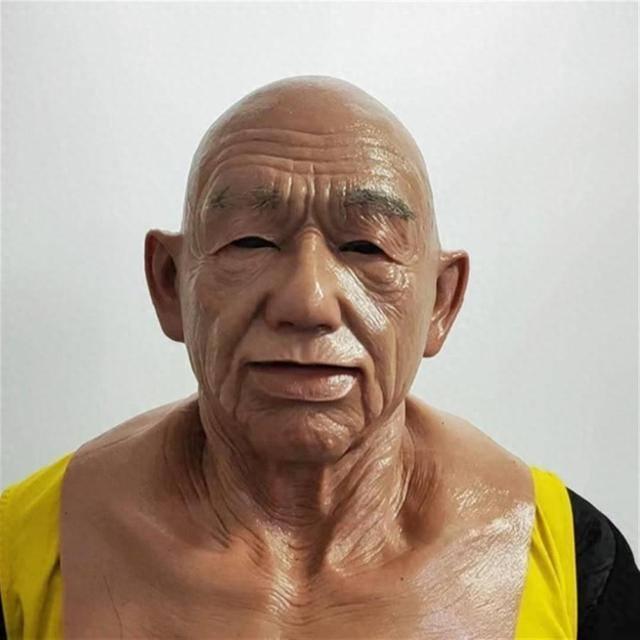

犯罪嫌疑人网购的老年影视硅胶面具(图源:上海市公安局闵行分局)

首先,购买门槛低。买家在购买人脸面具时,并不需要提供个人信息,卖家也根本不过问购买用途,甚至还可以提供“定制服务”,浑水摸鱼的情况屡见不鲜,容易被心怀叵测的人当成犯罪用的“画皮”。从既往破获的一些案件来看,这些“逼真的脸皮”被用在了不该用的地方,成为诈骗、盗窃身份信息、侵犯个人隐私等犯罪活动的“帮凶”。

其次,相关法律法规缺失。目前,我国虽已有相关法律对侵犯个人隐私、肖像权等行为进行规定,比如,民法总则第一百一十一条规定,任何组织和个人需要获取他人个人信息的,应当依法取得并确保信息安全,不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。然而在实践中,对于硅胶面具的生产、销售、使用还缺乏明确的法律界定和规定,这就容易被别有用心的人利用法律漏洞实施犯罪。

再有,监管和打击难度大。基于风险大小的不同,监管部门很难对人脸面具的生产和销售根据逼真程度和用途来进行区分监管。而一旦不法分子“易容”作案,戴上“人皮面具”和假发,即使有监控拍摄,警方也不能准确获得其体貌特征。

人脸面具并非简单的装饰品,而是人脸识别信息的物质化载体,应当对其进行严管。一方面,在生产销售端,商家要严把“出口关”,在产品上明确标记其用途、提供使用指南、强调合法合规的使用场景。另一方面,在消费端,相关部门对于逼真的人像面具应采取一些审查机制,确保此类产品不被滥用。此外,通过行业规范和标准制定,细化相关法律规定,既在保障安全的同时促进技术发展,又彻底将“人脸面具”滥用的口子堵上。

撰文 安子州