有市民反映,自己在一家三甲医院就诊后,看诊视频未经本人同意,就被医生以科普名义发布在了社交平台上,且仅对面部进行了打码,身形、声音、病史等细节被悉数公开,给自己的生活造成了极大困扰。

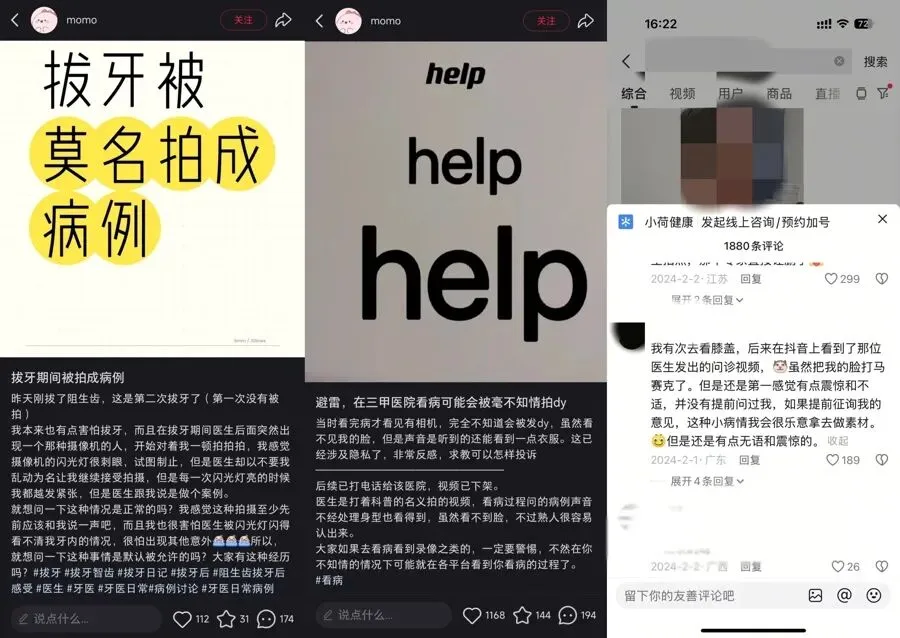

许多患者在社交媒体上发帖表达不满。图源:央视网

如今,越来越多医生在社交平台上开设了科普账号,且普遍采用“专业解读+病例分享”的模式,医学科普与隐私保护之间的矛盾冲突也逐渐显现。看诊视频被贸然公开,不仅是让患者陷入尴尬不安的生活小事,更是关乎医学职业伦理与公民信息安全的公共大事。

医生来到线上做科普,毫无疑问是值得提倡的,能够推动医学科普从线下普及到云端,让医学知识从书本走进公众生活,从而增进全社会的健康福祉。在科普视频中加入真实的诊疗场景,无疑能增强内容的吸引力和可信度,起到更好的宣传效果。

然而,科普不是万能的免责金牌,不能以此为由将诊室变成片场,更不能自动绕开患者的知情同意权与个人隐私权益。此次事件中,市民表示看病过程并未察觉有拍摄设备正记录其看诊情况,也无人告知会被用作诊疗素材。这种“先斩后奏”甚至“不奏”的科普行为,会大大加深患者的不安全感:“难道只要医生觉得对大众有益,就可以用我做科普吗?”随着时间的推移,这份个体的不安全感有可能演变为患者与医生两个群体间的信任危机,对患者坦诚问诊、医生对症诊疗、科普持续开展产生负面影响。

健康状况是公民个人隐私,保护患者的健康隐私是医务人员职业伦理的要求,也是法律法规划下的行为底线。我国医师法明确规定,医师有“依法保护患者隐私和个人信息”的义务;今年8月,国家卫健委等四部门发布《医务人员职业道德准则(2025年版)》,再次强调“尊重患者的知情同意权和隐私权,依法保护患者隐私和个人信息”。数字时代,信息传播的加速增添了隐私保护的难度。一旦未经许可的科普视频发布到网上,其传播范围便不再受控,可能被下载、转发,甚至被二次剪辑传播,进一步扩大隐私泄露风险。这些风险和损失,绝不是事后的下架可以挽回的。

科普与隐私并非二选一,医学科普唯有回归尊重,把患者知情同意当作必要流程,才能经受住法律与伦理的考验,从而走得更远。一方面,医院应该梳理建立规范的科普流程,把“拍摄许可”纳入其中,参考手术知情同意书模式,明确拍摄目的、使用范围、撤回机制等。另一方面,医学科普视频应加强隐私保护,采用面部打码、声音加工、身形模糊等手段,对患者的个人信息进行脱敏。除此之外,各大社交平台也应建立医学科普视频申诉绿色通道,一旦出现患者隐私泄露风险,及时下架相关视频,防止风险扩大。

任何以科普之名实施的偷拍、擅自发布,都是对医学伦理的背叛,也是对公共信任的透支。真正有价值的医学科普,应当让患者感受到被保护,而不是被出卖。诊室不是片场,唯有保护好患者的隐私,才能更好巩固医生与患者间的信任。

撰文 林珊