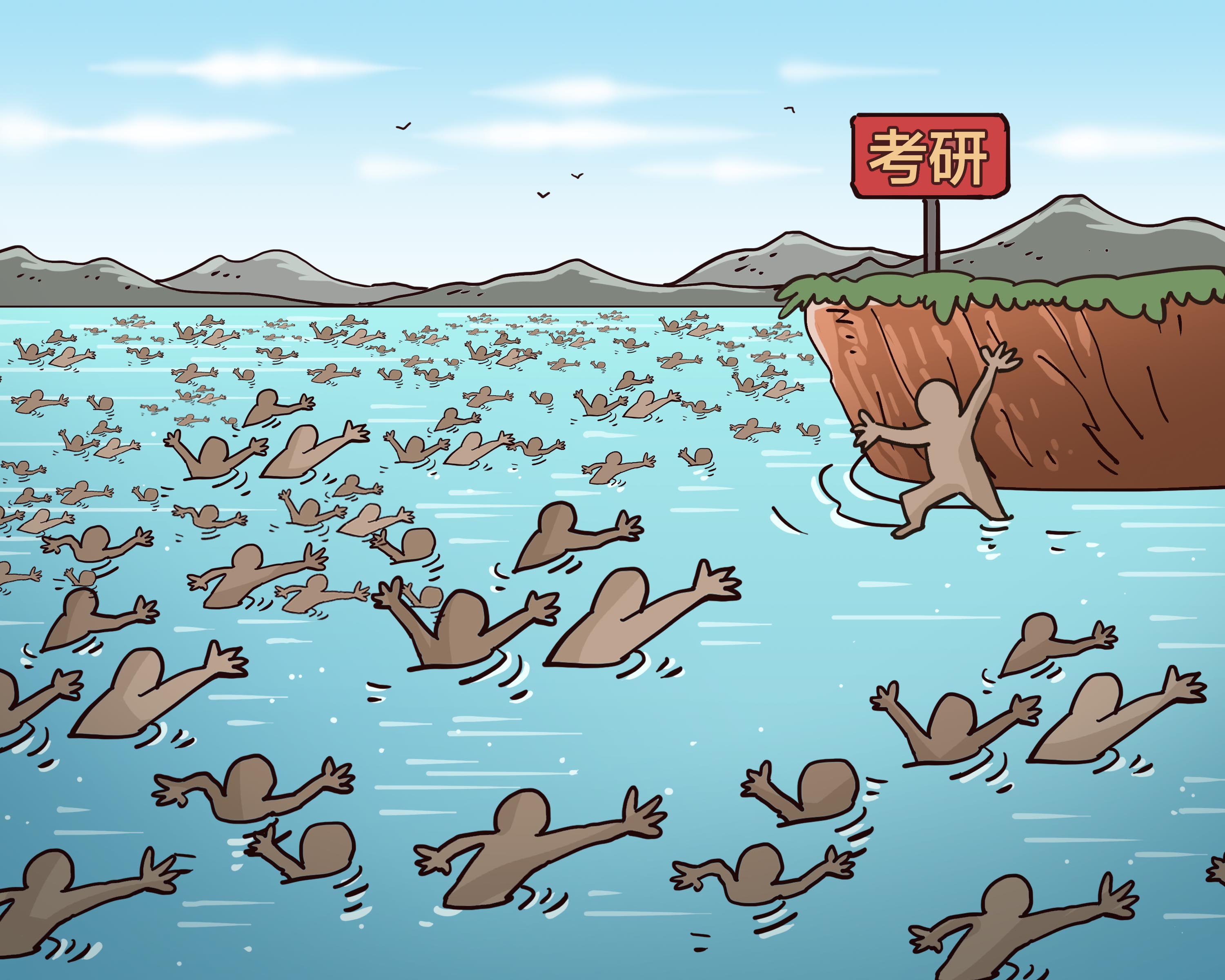

3月11日,2022年考研国家线公布。除少数专业外,分数线普遍大幅度上涨,有的专业涨幅超过10分。随后,清华大学、北京大学、中山大学等高校相继公布自主划线情况,清华大学应用统计复试线为420分,中山大学工程(交通运输)专业复试线上涨80分……面对此情此景,也难怪“这届考研生究竟有多难”等相关话题会冲到热搜榜单前列。

图源:视觉中国

其实,考研分数线上涨并非意料之外,而是情理之中。2022年全国硕士研究生招生考试报名人数为457万人,比2021年增长了80万人,而今年硕士研究生招生即使按扩大20%划定分数线,上线的学生也仅为132万。在“千军万马过独木桥”的局面下,考研分数线“飙升”也就不奇怪了。客观来说,考研人数增加和考研分数上涨不是坏事,把最优秀的人才选拔出来,对于科技发展、国家进步都是好事。

不过,面对“考研热”和考研分数线飙升的情况,无论是考研一族还是整个社会,都需要一些“冷思考”。考研,为什么而考?为了钻研学问,为了更好地实现自我价值?还是仅仅为了拿一纸文凭,在就业时或工作后为自己增添一些“砝码”?

因为就业压力大和文凭“通胀”,所以千方百计也要考研,这样的考量无可厚非。但以此为目的的考研,不禁让人怀疑上岸后能否走远。所谓“冷思考”,于个人而言,就是要想清楚自己为什么考、将来要干什么,对自己要有清醒的规划,而不是别人考我也考,更不是为了“混”一张文凭。于社会而言,就是要量才而用,而不是制造文凭焦虑和文凭“通胀”,明明本科生就能干的工作,没必要招聘时非得要求研究生学历,明明工作干得十分出色,提拔时就没必要非看学历。

无论是莘莘学子还是整个社会,对考研这一问题多一些“冷思考”,适当地为“考研热”降一降温,对于研究生教育的质量提升而言,对于国家的人才储备和培养而言,未尝不是一件利长远的事。(南方网高永维)