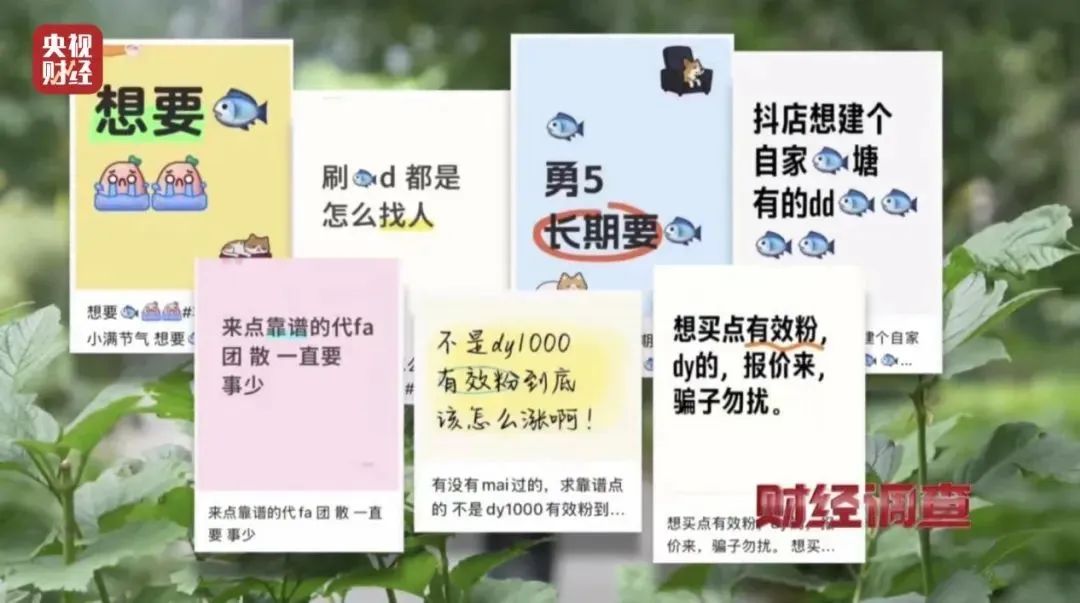

近期,有不少消费者反映,自己吐槽某商品不好用的差评帖,莫名其妙消失了。与此同时,好多直播电商平台的差评区里,清一色的全是好评。究竟是谁,在互联网各大平台上操控舆情?记者在小红书、闲鱼等平台上搜索“刷单”“控评”“水军”等关键词,均出现了明确的提醒和警告。然而,当记者在小红书上输入“S蛋”“鱼塘”等替代暗语时,却搜索出一些代刷好评的信息。

刷评控评灰产,早已形成分工明确、链条完整的“地下产业”,虚假评论的炮制在所谓“中介”指挥下如流水线般高效。记者仅凭商家提供的图片,便能“创作”出体验式探店笔记,不到店、不体验,轻松换得报酬。更令人忧心的是“聚訫平台”等灰产集散地,其业务覆盖从涨粉、引流到举报封号的全链条操作,俨然成为网络生态的“毒瘤”。当虚假流量成为牟利工具,当伪造体验成为点评常态,大众点评岂不是沦为“商家自评”?平台信誉的根基,已在虚假繁荣中悄然塌陷。

平台方在此乱象中难辞其咎。暗语横行、控评滋生,平台监管机制为何频频失灵?“全民搭伙来探店”项目中,“自由探店”模式本应为真实分享提供便利,实际操作中却为“云探店”“粘贴式点评”大开方便之门。规则设计的缝隙与监管执行的疲软,给了虚假信息可乘之机。当平台对改价刷单、物流造假等明显违规行为未能筑起有效防火墙,其监管责任便如同虚设。

“刷评”灰产滋生的深层土壤,以“流量至上”的思维扭曲了评价体系的本真价值。在“数据为王”的导向下,好评与销量、曝光度直接挂钩,成为商家竞相追逐的硬通货。这种被异化的评价体系,使真实声音被淹没,消费者知情权被剥夺,最终劣币驱逐良币,市场公平竞争的环境遭到严重侵蚀。更进一步,当“封一个微信号仅需108元”成为敲诈者的狂欢,当青少年被诱入“封号圈”的歧途,其危害已远超商业诚信范畴,直指网络空间的法治根基与社会风气。

面对网络水军的“魔高一尺”,治理必须“道高一丈”。平台首先要扛起主体责任,摒弃单纯追求流量的短视行为,完善审核机制,升级技术手段,穿透“暗语”屏障,对异常评价精准识别与拦截,引导用户发布真实、有价值的信息。监管部门更不能缺位,需强化电子商务法、反不正当竞争法等法规的执行力度,建立跨平台、跨部门的联合执法机制,对“中介—商家—刷手”的全链条实施穿透式打击,对组织刷单的中介公司实施“一案双查”,既追究其非法经营责任,又倒查平台未尽审核义务的连带责任。同时,可借鉴金融监管经验,建立“水军黑名单”共享机制,对多次违规的IP地址、设备指纹进行跨平台封禁,切断其生存空间。消费者自身也需跳出“好评陷阱”,增强辨别能力,不被虚假好评和探店所迷惑。同时面对利益诱惑要坚决说“不”,不参与刷单等违规行为,从源头上抵制乱象。只有每一个环节都拧紧责任螺丝,让每一颗“S蛋”无处孵化,让每一片“鱼塘”彻底干涸,虚假评价才能在阳光下无所遁形。

每一条好评都值得珍视,每一个差评都值得倾听。撕开刷评画皮,重塑评价公信,让真实的声音响亮回归,既是对消费者权益的捍卫,更是对市场公平与未来的承诺。

撰文 陈长