9月16日,《人民日报》刊发科幻作家刘慈欣的署名文章《大时代推动是〈三体〉成功的最深层原因》。在这篇充满哲思与温度的文章中,刘慈欣没有过多谈论宇宙观、黑暗森林法则等作品本身的叙事框架,而是将目光投向更广阔的背景,将《三体》的诞生与传播置于中国现代化进程的宏大背景中审视,揭示出文艺创作与时代变革之间的共生关系。

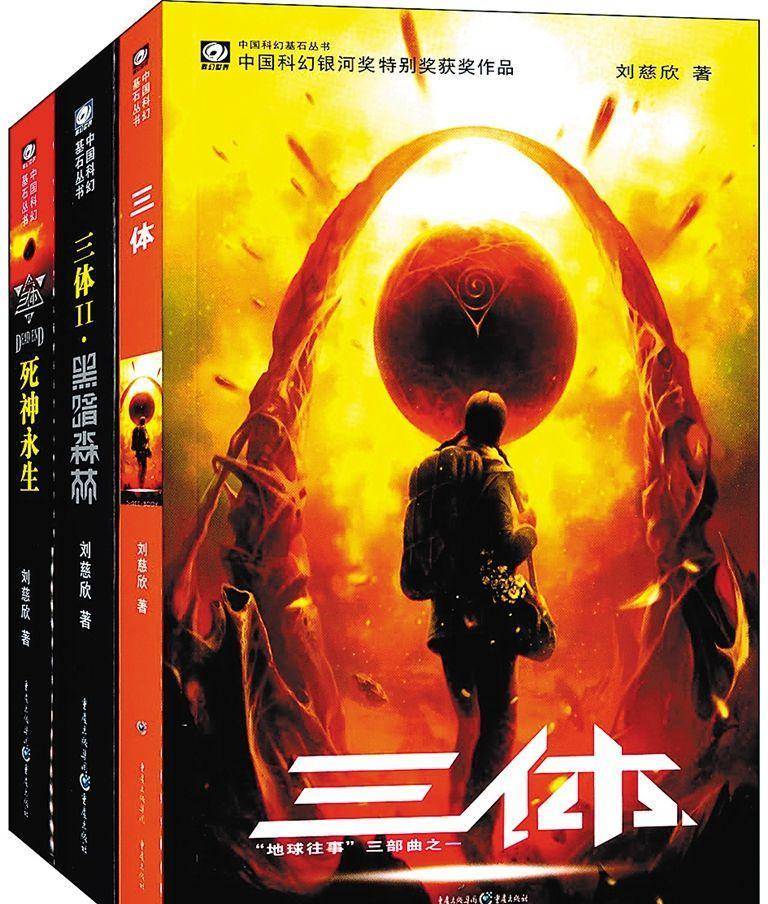

图源:网络

科幻文学的独特魅力在于其跨越文化边界的穿透力。《三体》全球累计销量超3000万册,其中外文版达650万册,被翻译成42种语言,十余项国际科幻文学奖项加身,这些数据背后是不同文化背景读者的集体共鸣。比如,《三体》中的“黑暗森林法则”,虽然是虚构的理论,但它探讨的是人类与外星文明的关系,是文明之间的信任与猜忌,这是全人类都需要面对的问题。而其中的“人类命运共同体”理念,则给出了中国的答案:面对共同的危机,人类需要团结起来,共同应对。这种理念不仅符合中国传统文化,也符合全人类的共同利益。

中国科幻文学的历史性突破更在于国家科技实力的系统性提升。正如刘慈欣在文中写道:“当中国航天员漫步太空,当地球观测站捕捉到来自百亿光年外的信号,科幻不再是遥远的幻想,而是现实的延伸。”这句话揭示了一个本质的转变——今天的中国,已从科技的“追赶者”变为“并跑者”甚至“领跑者”。这种现实中的科技跃迁,为科幻创作提供了最肥沃的土壤。比如,“智子封锁”虽具超现实色彩,却能在量子纠缠通信实验中找到技术映射;“曲率驱动”看似天马行空,实则与当前科学家对“曲率引擎”的研究不谋而合。当科技从实验室走进大众生活,科幻便不再是“小众的幻想”,而成了连接现实与未来的桥梁。

《三体》的成功不仅体现在文学领域,更呈现出多形态、跨媒介的文化生态。从外交部发言人在国际场合引用《三体》典故,到Netflix剧集全球播出,这一IP的演化路径表明,当代中国叙事完全具备参与全球文化对话的能力,中国不仅有悠久的历史传统,更有蓬勃的未来想象;不仅能创造经济奇迹,更能产出触动人类心灵的精神产品。这种能力的背后,是中国现代化进程所积累的科技实力、文化自信与未来视野的共同作用。正如刘慈欣所言,他“只是听见了时代的声音,并把它写了下来”,这种谦逊的表述恰恰揭示了:伟大的文艺作品从不孤立存在,它生长于时代的土壤,回应着时代的提问,更在定义着时代的未来。

《三体》的破圈不是终点,而是起点。今天的中国,正站在人类文明的新十字路口。从人工智能到可控核聚变,从脑机接口到深空探测,每项技术突破都在重新定义“人类”的边界,既为科幻创作提供新的素材,也向文艺作品提出新的要求。未来,需要继续保持这种时代敏感性,深度融入国家创新体系,与科技实力与文化自信同频共振。唯有如此,文艺作品才能既成为时代的镜子,更化作未来的火种,以更生动的叙事、更深邃的哲思走向世界,在人类文明的版图上写下属于这个时代的璀璨坐标。

撰文 陈长