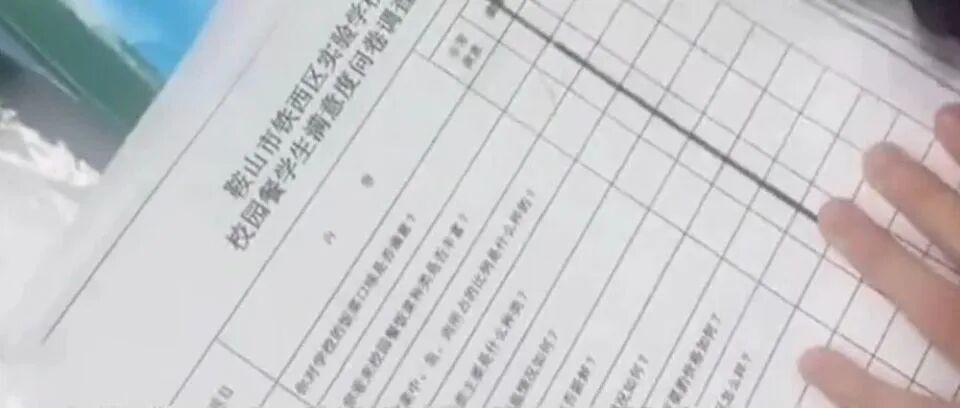

近日,辽宁鞍山铁西区实验学校的一出闹剧引发广泛关注。该校老师指导学生修改《校园餐学生满意度问卷调查表》,要求将“一般”和“不满意”的选项用橡皮擦掉,只保留“满意”与“非常满意”这两个选择。强迫孩子改掉自己的真实想法,这种捂嘴行为,实在荒唐。

当反映真实声音的渠道被强行堵塞,那些被掩盖的不满情绪并不会消失,反而会像暗流一样涌动,最终在某个时刻以更激烈的方式爆发。更令人不齿的是,这样的公然造假,竟然发生在负有教书育人职责的学校里。老师们一边在课堂上教导学生诚实守信,一边在实践中演示如何造假,这种言行不一的把戏,难道不会带歪孩子们的三观吗?

为何学校要如此费力地导演这出“全员满意”的戏码?表面上看,或许是为了应对上级考核,维护学校形象。而更深层的原因,可能隐藏在校园餐背后的利益链条中。近年来,校园餐腐败案件时有发生,食材采购暗箱操作、承包商克扣餐费等问题并不鲜见。如果学校与供餐方存在利益关联,那么真实的满意度调查结果就可能成为利益的绊脚石。在这种“既当裁判又当运动员”的模式下,“被满意”就成了一块捂嘴的遮羞布。

针对此事,当地教育部门已成立联合调查组,重新启动不记名问卷调查。追责调查之外,为了根除痼疾,还要构建长效治理机制。首先,需要打破“自己调查自己”的局面,让数据直接汇总到第三方监管平台,保障调查的客观公正。同时可以借鉴一些地方的成功经验,搭建“校园食堂智慧监管平台”,实现食材采购、加工制作的全流程透明化。

校园餐从来不只是“一顿饭”的问题,它关乎学生的身体健康,关乎教育的诚信底色。擦掉问卷上的“不满意”很容易,但要擦掉形式主义的积弊、补上监管的漏洞,则需要勇气和智慧。期待这次事件能成为一个转折点,让每一份校园餐问卷都能反映真实心声。毕竟,真正的满意度从来不是靠橡皮擦出来的,而是靠餐盘里色香味俱全的饭菜打造出来的。

南方网、粤学习评论员 王沛容