近日,海南师范大学公众号发文称,该校足球学院讲师刘昊禹在《自然》(Nature)杂志发表了文章,为学校“体育学科在《自然》正刊发文零的突破”,还特别强调了刘昊禹“引进的青年高层次人才”和“第一作者和通讯作者”身份。

然而,此“喜讯”没过多久就被现实啪啪打脸。很快就有网民扒出,刘昊禹的文章发表于《自然》的Correspondence栏目,确切地说,是一封“读者来信”。文章全篇不足200单词,内容与当下火热的“人工智能”相关,且几乎都是个人建议,自然也谈不上有多高的科研价值。

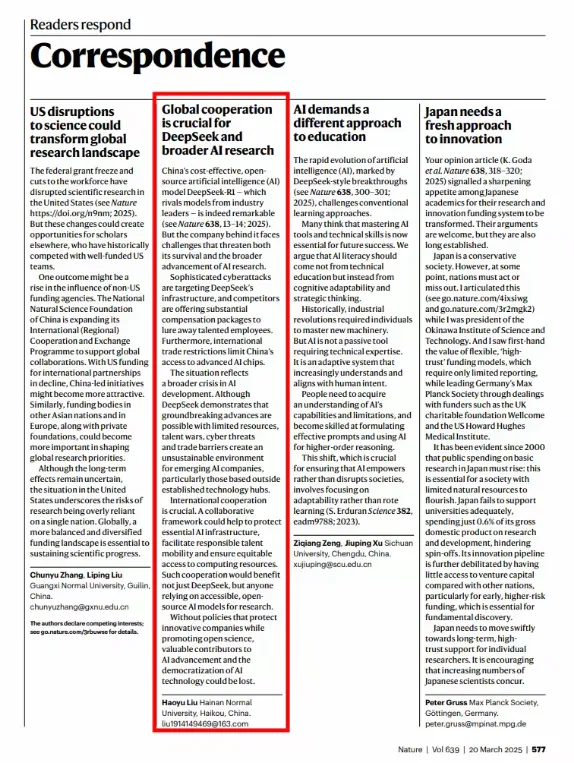

图中第二列为该校老师发表的文章。来源:中国科学报

表面上看,这次正常的编读交流被硬生生包装成一所高校科研上的巨大进展,是海南师范大学对外宣传“用力过猛”,或是因为网友站在不同角度进行解读而引发的“误解”。引发争议后,海南师范大学微信公众号先是删除了此前的推文,后又重新发布,同时删除了“零的突破”等表述。

其实,这场争议早已超越论文本身,成为照见当代学术生态的多棱镜。更深层原因是,论文,这座学术殿堂的“硬通货”,正在成为高校评价体系的“全能标尺”。从保研资格到奖学金评定,从职称晋升到学科评估再到对“顶刊”的迷信,一篇论文的分量似乎能撬动整座学术杠杆。这种“唯论文论”的评价体系,既是论文指挥棒下的学术迷思在作祟,也折射出教育评价维度失焦的困境。

提高高校知名度、培养人才不能只靠“发论文”。虽然对于高校而言,在顶级期刊上发表的论文数量和质量,是衡量科技创新、学术成就、科研成果的重要指标,但如果将其异化为“学术GDP”,则是用工具理性消解教育本质。真正的学术评价应如北大教授钱理群所言:“既要看见论文里的学术贡献,也要看见论文背后的人格养成。”当高校能既欣赏实验室长明的灯火,也珍视图书馆沉思的身影;既鼓励期刊发表的突破,也肯定实践创新的勇气,教育才能真正回归“育人”本质。

其实,早在2020年,教育部、科技部就印发了《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用树立正确评价导向的若干意见》,要求扭转当前科研评价中存在的SCI论文相关指标片面、过度、扭曲使用等现象,规范各类评价工作中SCI论文相关指标的使用,引导评价工作突出科学精神、创新质量、服务贡献。这是进一步落实“破五唯”(唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子)的有力之举,有助于推动解决“人才评价制度不合理,唯论文、唯职称、唯学历的现象仍然严重”等问题。

教育评价体系的革新,本质上是一场关于“何为人才”的价值重构。破除“论文崇拜”,不是降低学术标准,而是让学术回归其应有的位置——成为人才培养的维度之一,而非全部。当高校不再用论文这把尺子丈量所有教育成果,教育的原野上或将生长出更多意想不到的参天大树。

撰文 安子州