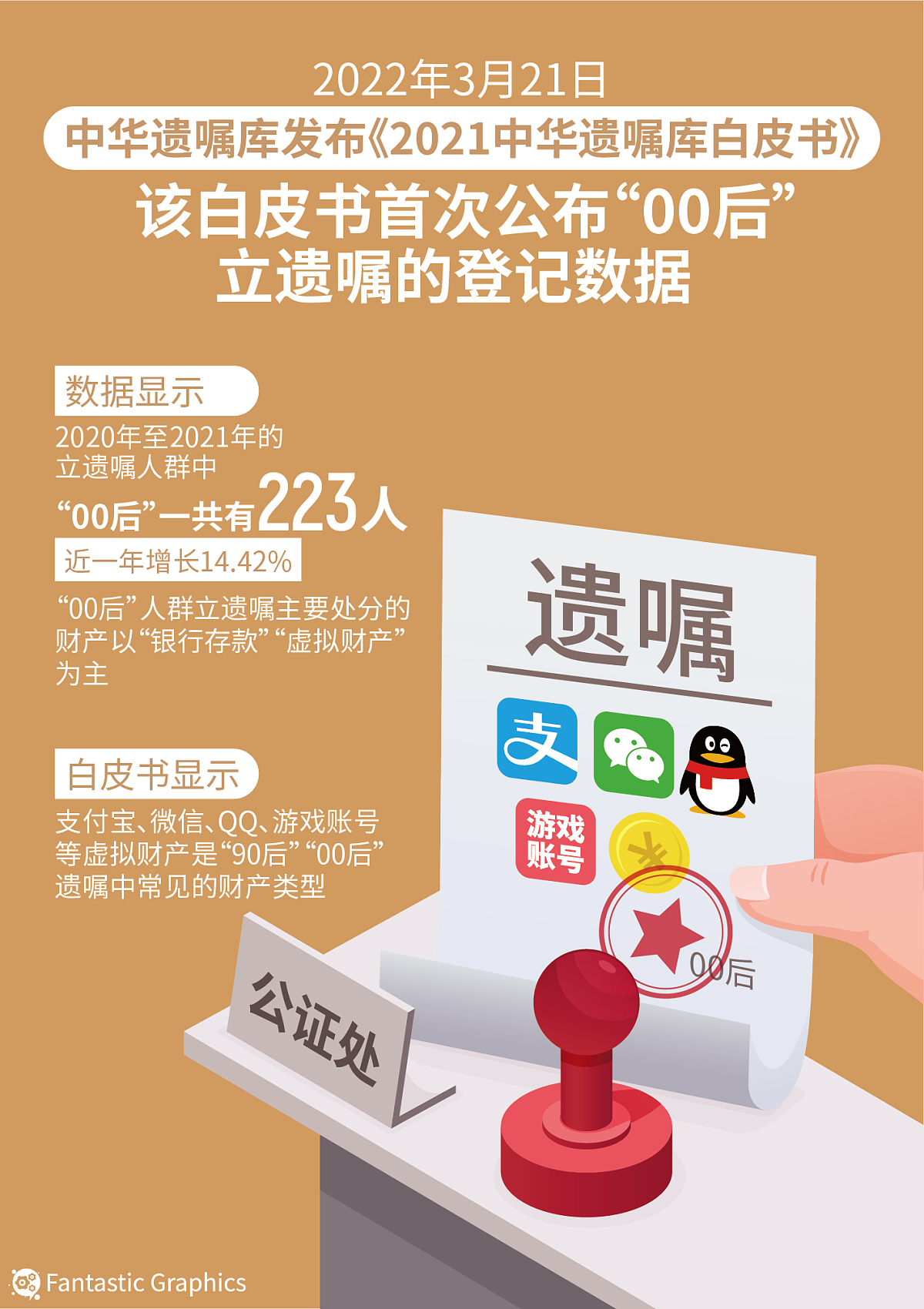

“我死后,谁来继承我的游戏账号?”这本是一句玩笑话,但在虚拟与现实世界愈发交融的当下,像游戏账号这样的虚拟财产在人身故后要如何处置也成为了一个值得重视的问题。3月21日,《2022中华遗嘱库白皮书》发布。据统计,中青年人群(60周岁以下)的遗嘱保管数量从2017年的279份,上涨至2022年的3467份,五年间增长了十余倍,其中不乏“90后”“00后”的年轻人。且自2017年起,中青年人群通过订立遗嘱处分“虚拟财产”的情况也开始增多,截至2022年12月31日,中华遗嘱库共计收到458份内容涉及“虚拟财产”的遗嘱,类型包括QQ、虚拟货币、支付宝、微信账号、网络游戏账号等。白皮书的数据表明,立遗嘱人群的年轻化和虚拟财产的纳入成为近年来遗嘱订立的新特征,从中也能够窥见年轻人对于生与死、虚拟与现实的态度。

2017年,第一份“90后”遗嘱出现。在随后的几年时间里,“90后已经开始立遗嘱了”这一话题开始受到关注并多次被媒体作为一种新奇现象加以报道从而引发广泛的讨论。在中国人的传统观念里,死亡是一个神秘且忌讳的话题,年纪轻轻的就立遗嘱,在老一辈看来似乎是不祥之兆。而这样一种对于死亡的焦虑和恐惧正在年轻人群体中慢慢被破除,对死亡的祛魅令越来越多人开始正视死亡、思考死亡,也不再避讳谈论死亡。随着生死教育的普及和观念的进步,除了订立遗嘱外,生前预嘱、生态安葬、器官捐献等与生死相关的一系列看似超前的选项正在被更多人看到并接受。加之,近几年新冠疫情的肆虐加剧了公众对于未来的不确定性,后疫情时代,人们对于变故和风险的敏感度提升,不知明天和意外到底哪一个先到来的担忧也催促着人们更多更理性地去考虑“身后事”。《奇葩说》有一期谈论生死的辩题令人印象深刻,马东在结辩时说:儒家文化的传统是避谈生死,导致“生死”这个议题变得无比沉重,所以我们才尤其有必要思考生死,而思考的结果是最不重要的。立遗嘱的人群越来越年轻,这意味着整个社会的生死观念正在发生着变化,比起避而不谈,更多人开始选择主动面对死亡,即使是被认为距离死亡最遥远的年轻人。死亡这个议题不再沉重得不能被轻易谈及,我们也可以更理性和坦然的对自己的死亡做出规划,这样的态度转变是年轻人豁达洒脱的生死观念的展现。

相较于中老年群体的遗嘱更多聚焦于处理存款、车辆、房屋等现实生活中积攒的钱财,年轻人对于“虚拟财产”的重视成为了这一群体突出的特点,这也展现出年轻人对于虚拟世界的认同、接纳以及自我精神财富的珍视。因为与现实生活一起,虚拟世界中的数字轨迹同样构成了“我”,这也是虚拟如今不断地融入现实生活并浑然难分的必然结果。对于这些“网络原住民”来说,QQ、微信、游戏账号等虚拟世界的产物,并不仅仅只是一串数字,而更多地被视为是曾存在于这个世界的重要证明,也将成为生者与逝者之间的情感纽带。因为账号所有者可能在上面花费了大量的时间甚至金钱,账号的价值也随着倾注心血的积攒而越来越高。当然比起这些账号的实际金钱价值来说,人们更看重的是在虚拟世界中留下的宝贵回忆,这些情绪价值往往是“虚拟财产”中最宝贵的财富。越来越多年轻人开始思考如何处置自己去世后的数字遗产,更说明了这一群体在订立遗嘱上并不是在跟风赶新鲜,而且真正在理性思考和慎重对待死亡这件人生大事。

正如白皮书中写道“立遗嘱不是终点,而是新起点”“在订立遗嘱的过程中,重新审视了过往和未来的人生”,年轻人对于死亡的潇洒姿态并不代表着对生活的消极倦怠,恰恰相反,这正是其珍惜生命、享受当下的印证;而对于“虚拟财产”的珍视,则更是其理性严谨面对死亡、捍卫自身数字权利的体现。(钟尧)