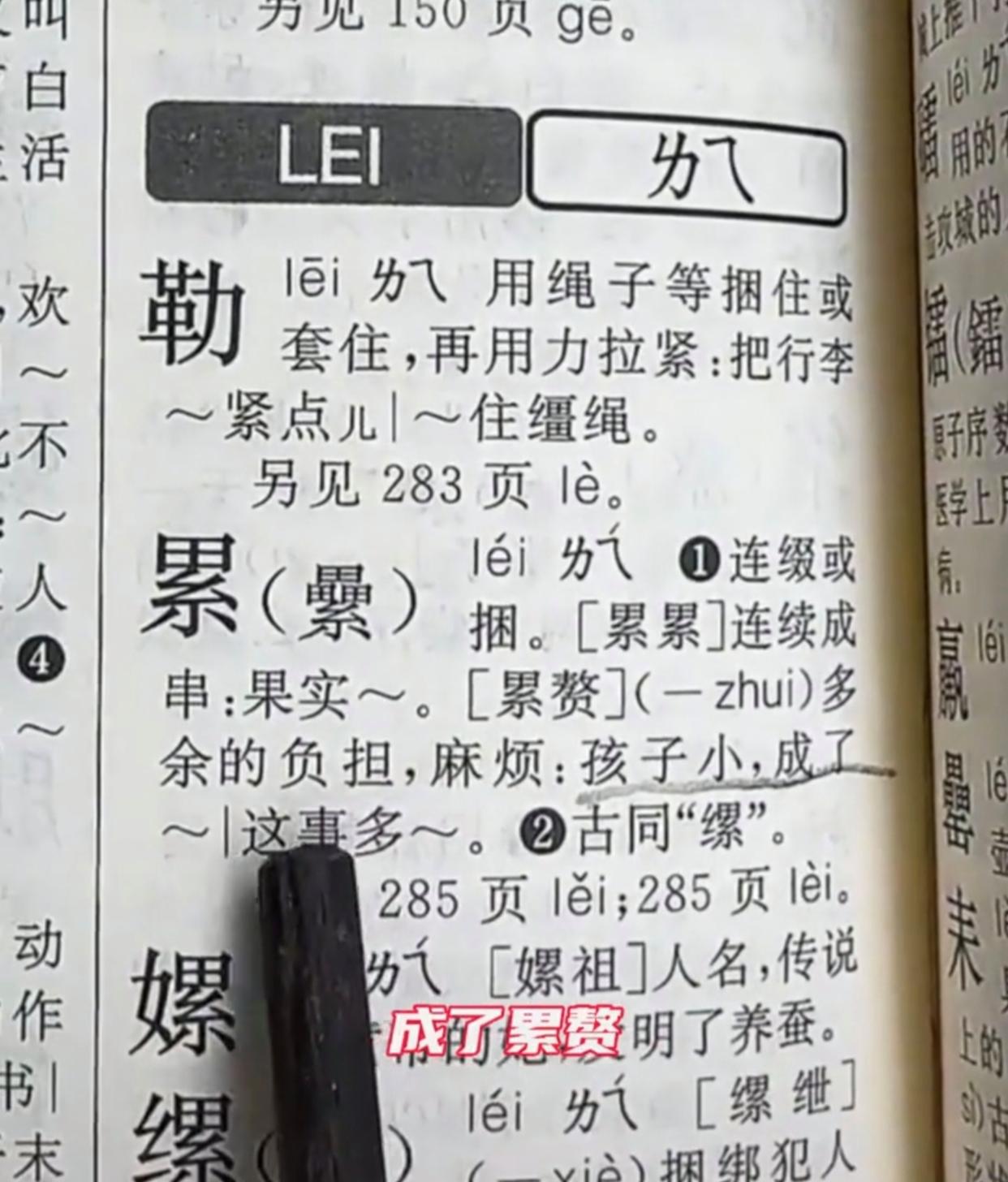

“孩子小,成了累赘”。近日,第12版《新华字典》中关于“累”(第二声)字的造句引发舆论涟漪,有人斥为“旧饭重炒”,直呼“大可不必”,有人质疑这是“汉奸渗透”,故意“带偏节奏”,试图潜移默化地影响下一代。

其实,这并非《新华字典》首次被推上风口浪尖,从“玩”字组词“玩弄女性”到“别”字注释“腰里别着一支手枪”,每一次争议背后,触动的都是公众对国民级工具书“育人属性”的敏感神经。

这次,中国社会科学院语言研究所出来回应称,工具书需收录负面词并遵循搭配频率,但公众的质疑也并非毫无道理。《新华字典》中小学生几乎人手一本,看到“孩子”与“累赘”关联,尚在认知成长期的孩童可能将其理解为对自身的否定。再者,“累”作为常见字,可造的句子异常丰富,偏偏选中这样易生歧义的表述,难免让人质疑编审的审慎。

作为历经七十余年修订的语言规范标杆,《新华字典》的核心功能是客观记录词汇的实际用法,而非输出价值判断,但工具书的特殊性也在于,它不仅是词语的“储藏室”,还是万千学子的“启蒙灯”。当“累赘”例句可能强化“厌童”的刻板印象时,其作为教育工具的社会责任便不应当被忽视了。这提醒我们:“语言实录”与“价值引导”并不是非此即彼,而需要智慧平衡。

破解此类争议,不妨构建更科学的编审生态:其一,组建由语言学家、教育专家、心理学家构成的多元审核团队,在词句筛选时既考究语言准确性,更考量教育适配性,避免单一语境的片面解读;其二,畅通公众反馈渠道,通过网络征集、校园调研等方式,让一线教育者与家长的声音融入修订过程,使词典更贴近真实教学场景;其三,保持与时俱进的修订自觉,对“累赘”这类隐含旧有社会心态的例句,可逐步调整为更中性的表述,让词典既能成为“语言的活化石”,又可称为“时代的坐标系”。

任何一部辞书都不可能百分之百地准确无误,罅漏之处在所难免。这场例句争议,本质是社会对文化载体教育功能的深层期待。在数字化时代,工具书的权威性不仅源于学术严谨,更在于对公众情感的尊重。唯有在语言记录中融入教育自觉,在价值引导中保持学术理性,才能让这一陪伴几代人的“知识启蒙者”,真正守护文化传承的温度与深度。

撰文 张辉