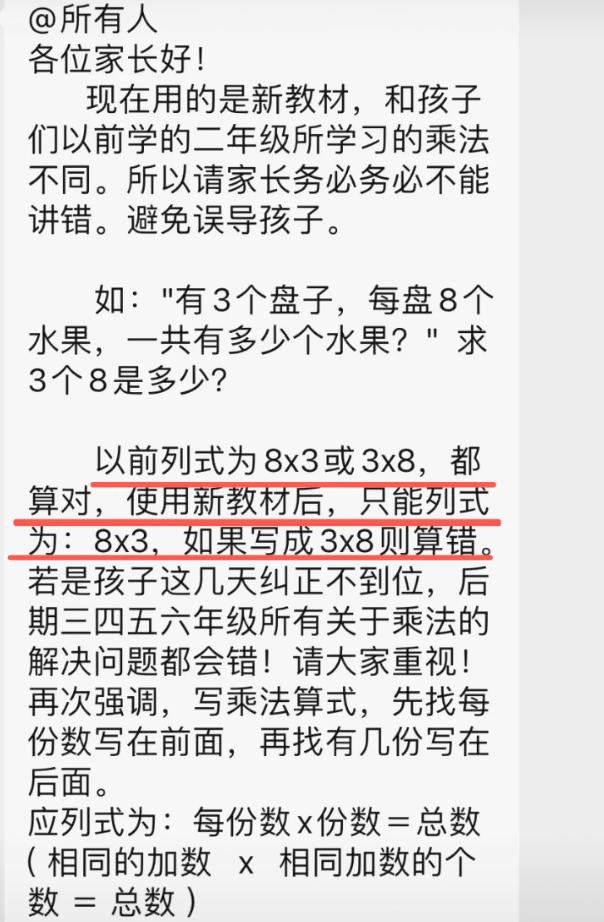

“3个盘子,每盘8个水果,一共有多少个水果?”一道小学二年级数学题,竟然在网络上掀起了一场热议。孩子写“3×8”被判错,老师坚持要求改成“8×3”,这让不少家长直呼不明白:结果都是24,顺序真有那么重要吗?

图源:大象新闻

老师解释说,在初学阶段,“8×3”代表“3个8”,而不是“8个3”。孩子还没学到乘法的交换律,强调这个顺序,是为了让他们明白每个数字具体代表什么。原来,不是我们太笨,而是我们已经离开了那个阶段,但孩子却还在模型搭建期。这就像小时候写作文老师总要我们先写提纲,甚至不写就扣分,但升入高年级之后,就不再有这种要求了。或许,我们可以跳出“非此即彼”的思维定式,认识到守规矩不一定就是死板。就好比“雪化了是水还是春天”,要看是语文考试还是化学考试。

再细看家长们的留言,会发现一个有趣的代际差异:70后、80后家长表示“小时候就是这么学的”,而90后家长则说“没这回事”。一代人有一代人的教材,这是把我们联结到一起的集体记忆。究竟是“一骑(ji)红尘”还是“一骑(qi)红尘”?看到从前信奉的“真理”变了,总会感到一丝童年已逝的惆怅。我们早已不只是在争论一个数学符号的顺序,而是在集体回望当年那份对知识的敬畏。成年人的世界习惯了结果导向,而孩子正小心翼翼地搭建认知的砖瓦——那份对“几乘几”的执拗,正是逻辑与想象力的根基。

如今我们自然明白3×8与8×3结果相同,但或许也该珍视最初学习时那份对意义的认真。就像长大后不再区分“一骑”的读音,却仍会在某刻想起年少朗读时的笃定。这些看似“刻板”的规矩,终将融汇成更广阔的知识海洋;而那段较真的童年,却永远定格为生命里最清澈的印记。

“人小小的,烦恼也小小的”——也许只有在孩子的世界里,才会对一个这么简单的问题如此认真。就让我们在执拗地争论小学算术题的这一刻,短暂地回到那段烦恼小小的日子里吧。

撰文 陆文茗