最近,“小学延时至六点半放学”的建议又冲上热搜。不少家长诉苦“接送难”,教育局回应“原则上到18点”,一来二去,评论区炸开了锅。有人说这是“站着说话不腰疼”,有人吐槽“学校又不是托儿所”,也有人直言“不接娃的专家别瞎指挥”。这场争论看似是时间早晚的掰扯,实则戳中了教育公共服务的软肋——千家万户的难处如果光靠学校“一肩扛”,注定是家庭与社会的“双输局”。

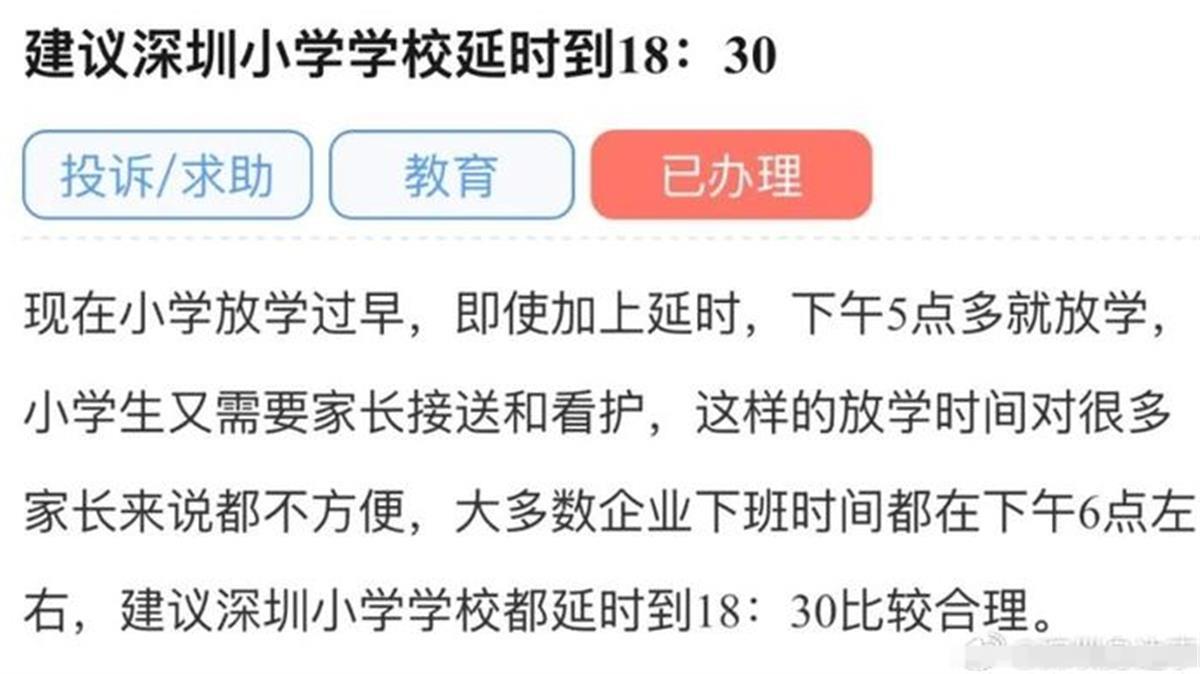

家长建议。图源:极目新闻

实际上,“下午三点半放学”本是为减负,可双职工家长却犯了愁。接孩子得请假,雇人看管费钱,放托管班怕“踩雷”。学校开了延时服务,本以为能松口气,谁知又成了新矛盾:有的老师累到“日均工作12小时”,孩子在校时间比大人上班还长;有的家长抱怨“服务费交得冤”,学校光盯着作业本,孩子连喝口水都得小跑。更扎心的是,农村家长跟着“陪跑”——村里没有晚高峰堵车,放学迟了反而得摸黑走山路。这就像硬给南方人塞馒头,北方人塞米饭,看似“统一标准”,实则谁都吃不香。

症结在哪?政策初衷是好的,可落地时总跑偏,需求“一锅煮”:城里家长要“晚接”,农村家长盼“早放”,双职工求托管,可政策硬要“齐步走”,结果两头不讨好。老百姓的难题,从来不是非黑即白的选择题。与其纠结“延不延时”,不如想想怎么“精准开方”。

首先,服务要分层。例如,学医院挂号的思路,课后服务可以拆成“基础班”和“加时赛”:下午四点到五点半,学校免费提供作业辅导和兴趣活动;五点半后,社区接力开放“四点半课堂”,企业设立“亲子等候区”,家长按需“点单”。

其次,责任要“分餐”。老师不是超人,家长也不是甩手掌柜。学校管教学,社区管托管,企业管接送,三方签个“责任清单”。

最后,政策要“接地气”,少搞“拍脑袋”。制定政策别光听会议室里的汇报,多去听听校门口家长的唠嗑。农村学校能不能提前放学?城市里的企业能不能在放学时间,为有娃在校的员工们通融一下?社区退休教师能不能组个“银发护卫队”,参与到学校课后服务中去?教育管理者也该到家长堆里找找“土方子”,可否下午四点半让老师带领学生把作业“扫光”,给要问问题的学生现场“开小灶”到五点半后,或是开放舞蹈室、围棋教室、运动场,让学生成为一个个“社团达人”?

教育不是“独木桥”,家校社要“拧成绳”。延时放学的争议,照见的是快速城市化中的教育焦虑。解决之道不在“延长在校时间”的物理加法,而在“整合社会资源”的化学融合。与其逼着学校当“全能保姆”,不如让社区、企业、家庭都搭把手。毕竟,教育从来不是学校的“独角戏”,而是全社会共同参与的民生工程。

撰文 周丽雅