当下,短视频已成为国人学习、休闲和交流的重要场景。如何发挥短视频的正能量价值,是值得去全社会思考的严肃课题。一段时间以来,个别短视频博主唯流量是图,刻意炮制虚拟剧情、编造虚假人设,利用网友的情绪,造成了不良的社会影响。

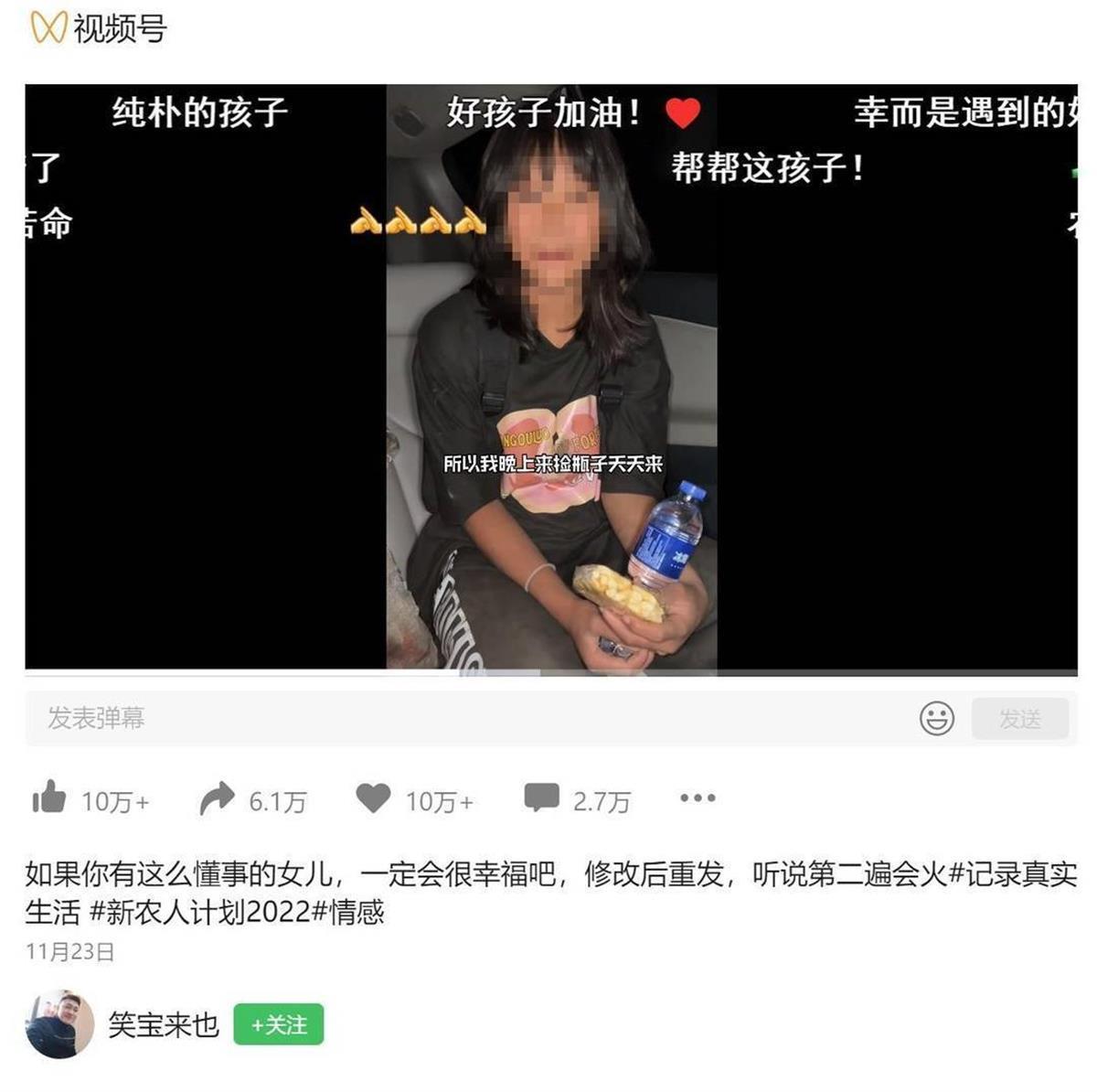

“一个15岁的小女孩,脸上挂着稚嫩单纯的微笑,却要每天晚上靠捡瓶子卖钱交学费。”11月23日,某自媒体博主在社交媒体上发布了这样一个视频,配文“如果你有这么懂事的女儿,一定会很幸福吧”。不少网友被视频内容打动,直呼“看了真心酸”。然而,这其实是诱骗拍摄出来的作品,女孩的家人告诉记者,“视频拍摄者给了妹妹100块钱和一些饮料,视频内容都是对方教的,现实里没有捡垃圾挣学费这回事”。

视频截图

视频造假,但播放量却不低。截至11月27日11时30分,该视频在微信视频号上点赞和收藏都超过了10万,转发6.2万,还有2.7万评论。获得了这样的数据,该视频无疑产生了较大的影响力,有着一股不可小觑的流量。遗憾的是,视频下的“转评赞”沦为了造假者蝇营狗苟的工具。

社会关注的落脚在哪里,短视频的切入点就要在哪里。众所周知,大凉山脱贫攻坚的故事吸引了全国人民的关注,乡亲们在党和政府的领导下,披甲上马拔穷根、戮力同心破穷局,迎来了生活的极大嬗变。被拍视频的小女孩家在脱贫攻坚期间享受了国家住房政策,修建新房获得了4万元补贴。据女孩班主任介绍,现在学生读书没有学费和学杂费,学校一日三餐也是免费的。可见,“捡瓶子挣学费”完全是子虚乌有,严重抹黑当地脱贫攻坚成果,影响极其恶劣,有必要付诸法律手段来予以惩治。

造假者为法理所不容。据了解,女孩一家人经过与当地政府官员沟通,将前往当地派出所报案。通过捏造假故事骗取流量,最终“翻车”的案例之前多次被媒体报道,套路和模式都无新鲜可言,但总能赚取人们的“转评赞”。造假的恶性循环如果不予以制止,将会持续污染短视频的生态环境。要让短视频有流量更有能量,必然需要法律的守土尽责。唯有如此,才不负“短视频记录美好生活”的初心。(谢伟锋)