“只剩最后100单”“特价只维持5分钟”……直播间里,主播恳切的话语配合屏幕下方快速滚动的用户购买提示,产品热销、库存秒空的戏码就这样反复上演,引得消费者抓紧“薅羊毛”。殊不知,这其实是直播间精心设计的饥饿营销,今天被抢购一空的特价商品,很可能第二天又被以同样的话术推到人们面前。

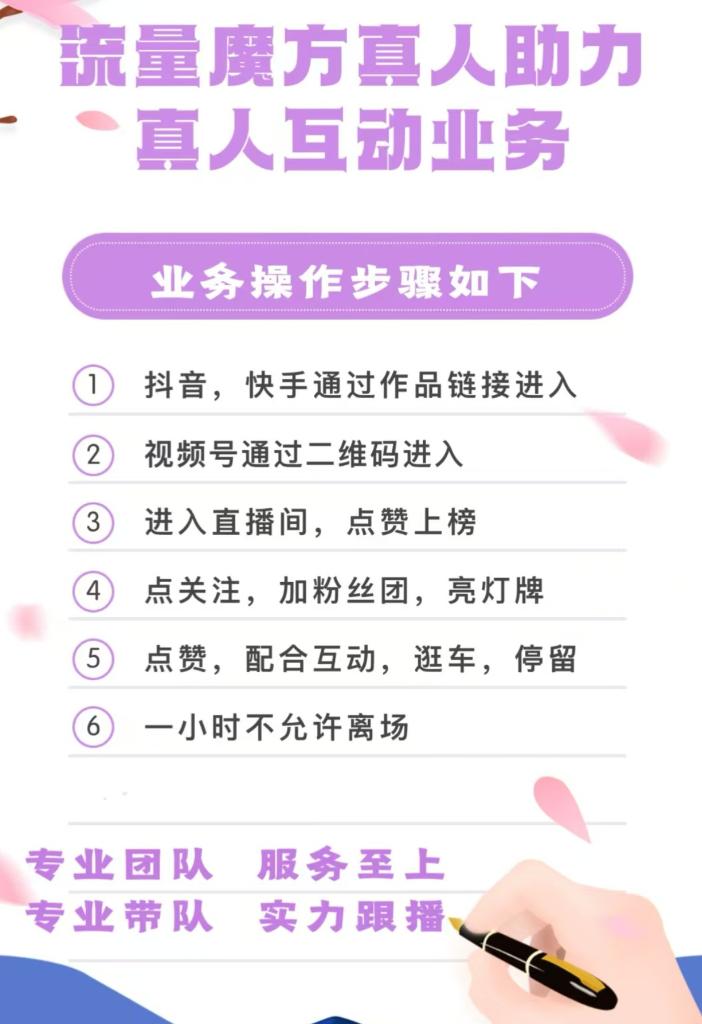

直播间“数据‘加热’”服务广告。图源:新华网

这些并不限时的“限时福利”,通过虚构库存、刷量控评、雇佣水军等方式营造热销假象,甚至衍生出完整的数据造假产业链。消费者在“最后几单”的话术影响下冲动消费,以为幸运地占到了便宜,实则只有自己掏出了真金白银。这种人为制造的“秒空”假象,既侵害消费者权益、诱发其冲动消费,又扰乱市场秩序、不利其他商家正常经营,亟须完善监管严厉打击。

直播赛道激烈竞争的当下,电商平台普遍采用“销量越高、曝光越多”的推荐逻辑,出于对数据的焦虑,部分商家企图另辟蹊径,通过数据造假让自己“脱颖而出”。在社交平台上简单搜索,能发现不少关于“直播间数据‘加热’”的宣传广告,标榜可以“手动刷推荐、配合带节奏”。这些广告是如此明目张胆,丝毫不在意行为背后的法律风险。而事实上,就在今年,北京市市场监管局查办了直播电商“职业弹幕人”首案,对某生物科技有限公司在直播中雇佣水军发布虚假用户评价误导消费者开出10万元罚单。

从打击网络水军,到查处“职业弹幕人”,再到平台加大异常流量监控,近年来,各方对于数据造假的监管呈现收紧趋势。此外,今年年中,国家市场监管总局就《直播电商监督管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见,进一步明确直播电商行业各参与主体的法定责任和义务等,有望进一步加强直播带货的全流程监管。这些举措是彻底挤出直播间的水分、遏制数据造假虚假繁荣的应有之义,是守护消费者权益、保护诚信经营商家的必要之举。

诚信是商家立身之本,社会信任经不起数据造假的消费。直播带货行业要想长期繁荣,既需要平台严格把关、监管部门依法治理,更需要商家和主播守住诚信底线。建立在欺骗基础上的带货业绩,终究会东窗事发变为海市蜃楼,与其在造假上绞尽脑汁,不如在产品上精益求精。希望主播们下一次在直播间里喊出“3、2、1,上链接”时,是真的为消费者谋到了福利,以真实数据、真实评价、真实交易,让消费者的信任不再被辜负。

南方网、粤学习评论员 刘帅