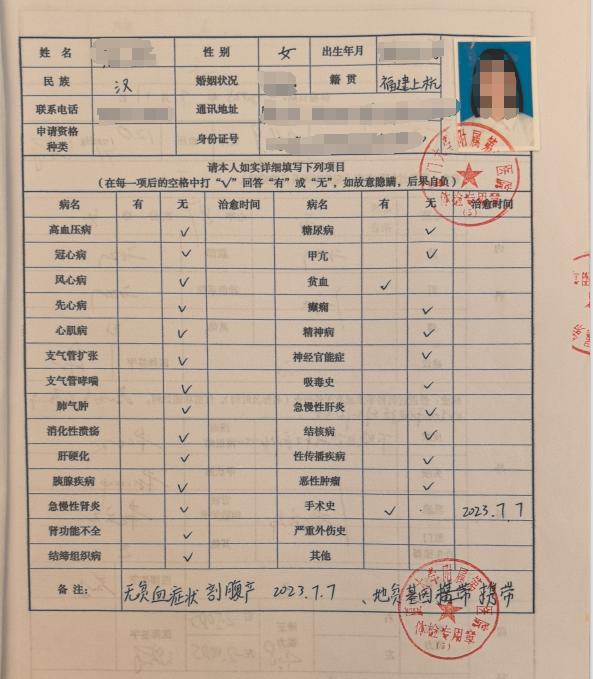

近日,厦门一位幼儿园老师的遭遇引发了广泛关注。她因产检基因报告显示携带“地中海贫血”基因而被人举报,最终被解聘。令人困惑的是,她在入职时的三次体检结果均显示正常,没有任何贫血症状,医生也明确诊断其为无症状基因携带者而非患者。

图源:新京报

这一事件将公共部门招聘的体检标准推上了舆论的风口浪尖。我们首先需要明确一个前提:招聘单位根据岗位实际需求,设定必要的身体健康标准是合理的,其初衷是为了保障公共服务的有效履行和员工自身的健康。这并非简单的“就业歧视”,而是管理责任的体现。然而,问题的核心在于,现行的标准是否足够科学、是否足够精准?

当前争议的焦点是:当一名完全健康的无症状基因携带者,因一份与其工作能力无关的基因报告而被拒之门外时,我们不得不反思,这类规定是保障了履职,还是构成了基于遗传信息的过度排除?

具体到“地中海贫血”基因,将其作为入职门槛的科学性更值得深究。据2025年《瞭望》新闻周刊报道,地贫在我国长江以南地区高发,其中广西地区的地贫基因携带率高达23.89%,部分县甚至高达40%。地贫基因携带者并无临床症状,日常生活和工作能力与健康人群并无二致。若将如此庞大的人群一概排除在公职队伍之外,显然是巨大的人才浪费。这种科学性存疑的“一刀切”做法让人联想到曾被广泛诟病并最终通过立法纠正的“乙肝歧视”。历史的教训提醒我们,基于不完善科学认知的排斥性政策,会带来诸多不必要的社会不公。

更令人担忧的是,此类事件可能迫使一些职场女性为保全来之不易的工作机会,而在产检时对地贫等基因筛查项目望而却步。基因检测本是实现优生优育的重要工具,如果女性因担忧就业歧视而选择对其回避,很可能导致基因病患儿的诞生。这非但背离了产检守护家庭幸福的初衷,还会从源头上增加社会的医疗和照护负担。如果一道旨在保障公共利益的职场门槛,反而阻碍了公共卫生目标的实现,其中的吊诡之处值得制度设计者深思。

所幸,变革的种子已悄然萌发。解决问题的钥匙正在于“分类处理”的精细化管理思路,并且已有成功实践。例如,广东、广西等地已针对事业单位招聘出台了更细致的体检标准,明确区分了“地贫患者”与“无症状基因携带者”,并规定:无症状或轻型的地贫基因携带者,在血红蛋白水平稳定且不影响工作的情况下,应予以合格认定。这种“分类处理”模式,既尊重了医学事实,保障了真正需要照顾的患者权益,又保护了健康的基因携带者的平等就业权,实现了公平与效率的平衡,为全国提供了可资借鉴的范本。

厦门当地教育部门在事件引发关注后,也主动提议修订相关标准,这正是一个积极的信号。这个事件留给我们最大的启示是:社会管理应从粗放的“一刀切”迈向精细的“分类管”。归根结底,我们需要的不是取消标准,而是一种更科学、更富“温度”的标准。订立规则时,不仅要有宏观的框架,更要体察每个具体的人的感受。一个社会的文明程度,恰恰体现在它如何对待那些处于规则边缘的个体。一个能够包容“不同”的社会,才是一个真正健康和有活力的社会。

撰文 陆文茗