“王俊凯被立案侦查”——看到这样的标题,想必不少人会心头一震,点击查看后却发现,这位“王俊凯”是一名36岁的义乌男子,而非广为人知的明星王俊凯,只能暗骂一句:又被“标题党”骗了。

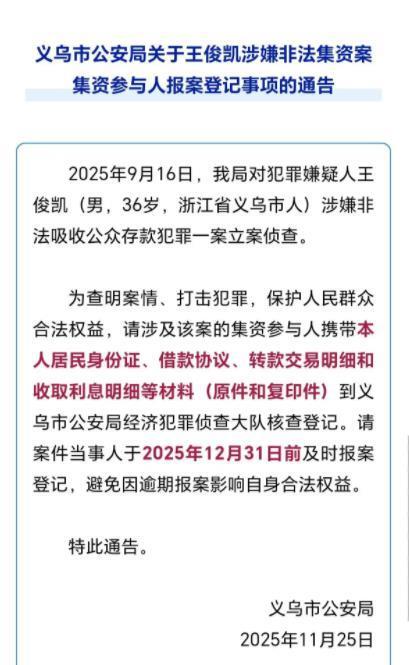

相关截图。

这些年,网友没少被此类“标题刺客”背刺。从早年“震惊体”“刚刚体”的轮番轰炸,到如今“封面党”“同名陷阱”的精准碰瓷,近年来“标题党”不断“进化”,套路愈发隐蔽卑劣。有的故意遮挡头图人脸、省略核心信息,用“定了!”“判了!”这类语焉不详的标题制造悬念;有的专攻“傍名人”,将普通人与明星同名的信息刻意突出,用“邓超主动投案”“杜海涛被查”等炮制噱头,实则张冠李戴。花样翻新的手段迭代背后,是司马昭之心——以欺骗换点击。

“标题党”虽然人人喊打,却始终无法断绝。原因只有一个:这样做虽然可耻,但有用。“标题党”=利用人性弱点,在注意力成为宝贵资源的社交媒体战场上,通过制造情绪和好奇来“劫持”用户的点击行为,获得的数据又被平台的算法识别为“优质”内容,从而被更广泛地推荐,带来实实在在的流量和利益。只要这个闭环不被打破,“标题党”就永远不会消失,因为在这个扭曲的体系里,它确实是“有用”的。

可是,这种“有用”是有代价的。它建立在欺骗和消耗公众信任的基础之上,当读者的信任耗尽,等来的只能是“狼来了”式的反噬。社交媒体发展至今,网友也在成长,吃多了“标题党”的亏,自然也就有了“标题抗体”,炮制者们抱着“标题党”的鸩酒不放,妄图止住对流量的饥渴。须知,今日甘之如饴的流量蜜糖,他日未必不会成为毒杀自己的致命砒霜。

当然,整治“标题党”不能止于道德批判。破解“标题党”困局,关键在于让媒体摆脱流量焦虑的绑架。主流媒体应扛起示范大旗,以语态革新传递主流价值,用优质内容赢得真正流量;平台方亟需推动算法从“流量本位”转向“质量本位”,切实担负起平台主体责任,对误导性内容贴标警示并切断传播链;监管层面的专项行动更要持续发力,打击恶意蹭炒行为,形成长效震慑。

说到底,媒体的核心竞争力不是几篇“标题党”文章带来的流量,而是公信力。公信力的积累很难,想要毁掉却很简单。下次面对“标题党”“毒流量”的诱惑,不妨先问一句:那么代价呢?

南方网、粤学习评论员 胡伟